BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Antonio Alexandre Bispo

Cateretê ou Catira é uma tradição de música e dança com palmeados e batidas de pés que foi objeto de estudos em 1966 em São Paulo. Esses estudos determinaram revisões de perspectivas e conceitos difundidos na literatura e foram de amplas consequências teóricas, marcando desenvolvimentos e pesquisas nos anos que se seguiram. A partir de 1974, tiveram continuidade em programa de estudos conduzidos na Europa.

A sua consideração sempre exigiu aproximações interdisciplinares, contribuindo de forma relevante para o desenvolvimento teórico tanto nos estudos culturais como nos histórico-musicais no Brasil como em colaborações com pesquisadores em âmbito internacional. Contribuíram às reflexões e aos trabalhos voltados a uma culturologia conduzida a partir da música e a uma musicologia orientada segundo processos culturais em contextos globais que há décadas vêm marcando desenvolvimentos. Recapitular alguns aspectos desses estudos arquivísticos a partir de fontes e documentos surge como necessário para o desenvolvimento refletido das pesquisas.

Os estudos do Cateretê, de suas características, das regiões onde ocorre na tradição popular, de sua pesquisa e de suas menções na literatura foram temas considerados em cursos de Folclore introduzidos em 1964 no Conservatório Musical Carlos Gomes de São Paulo. Essa tradicional instituição, antiga sociedade Benedetto Marcello da comunidade ítalo-brasileira, encontrava-se em processo de adaptação de cursos a nível superior, o que exigia revisões e reorientações de programas e conteúdos.

O Cateretê foi um dos pontos tratados por Edgard Arantes Franco, cantor, professor de canto e pesquisador de tradições. Arantes Franco atuara desde a década de 1920 com Fernando Lobo (Marcelo Tupinambá) (1889-1953), intelectual, pesquisador e compositor nascido em Tietê e dedicado a ao estudo e à valorização de expressões da tradição popular, um dos pioneiros do estudo da canção brasileira.

Com os seus conhecimentos e sua vivência de tradições populares festivas de São Paulo e de tradições religiosas como responsável pela música sacra em irmandades da capital e de igrejas do interior, Arantes Franco dirigia a sua atenção à integração de expressões tradicionais populares com funções recreativas, - os folguedos considerados nos estudos do folclore -, num todo cultural no qual também se inseriam obras e práticas da música sacra e secular tratadas nos estudos de história da música.

A sua visão era dirigida a uma integralidade num complexo cultural e que em todos os seus aspectos era marcado por interações e transformações. Essa sua perspectiva despertou a consciência para a necessidade de superação de modos de pensar e proceder segundo esferas categorizadas como do erudito e do popular, e assim de áreas definidas segundo essas categorizações de objetos de estudos. A atuação conjunta entre folcloristas e historiadores da música nos tornava-se assim indispensável. Mais ainda, ela exigia uma superação de uma mentalidade marcada por separações de esferas, um novo posicionamento para a abertura de perspectivas e visões, um direcionamento da atenção a processos que atravessam linhas divisórias, um modo de ver, pensar e proceder cuja difusão constituiu o escopo do movimento Nova Difusão então desencadeado e no âmbito do qual criou-se o Centro de Pesquisas em Musicologia.

Essas reflexões motivaram reconsiderações de obras marcadas por ideários nacionalistas e nas quais compositores empregam elementos rítmicos, melódicos, formais e outros do folclore. Entre as composições consideradas tanto nos estudos teóricos como nas suas implicações para a prática de execução e interpretação salientou-se o Cateretê de Oscar Lorenzo Fernández, parte de uma Suíte Brasileira para piano. Essa obra foi um marco no desenvolvimento das reflexões e adquiriu um cunho emblemático para o movimento renovador então desencadeado.

Do ponto de vista histórico-musical, dirigiu-se a atenção ao compositor quanto à sua proveniência imigratória, à sua formação, às tendências do pensamento nacional e nacionalista da época em que viveu e atuou, uma concentração de interesses que teve continuidade através de décadas e que se manifestou em eventos com a participação de seus descendentes, tanto no Brasil como na Europa.

Esses estudos marcaram o início de estudos não só de Oscar Lorenzo Fernández como também do nacionalismo musical na América Latina e que teve a sua mais importante expressão em conferência/concerto no castelo de Burg, Renânia do Norte/Vestfália, no contexto da fundação do Instituto de Estudos da Cultura Musical do Mundo de Língua Portuguesa (ISMPS), uma recepção de Ano Novo realizada sob o patrocínio da Embaixada do Brasil e com a presença do Embaixador Oscar Lorenzo Fernández, filho do compositor. Em 2002, dedicou-se uma sessão ao estudo e à apresentação de grupos de Cateretê do interior de São Paulo no contexto do Congresso Internacional de Estudos Euro-Brasileiros realizado no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Do ponto de vista dos estudos empíricos, o Cateretê de Oscar Lorenzo Fernandez foi considerado a partir das menções na literatura e nos estudos folclóricos e a partir de materiais de Edgard Arantes Franco. Esses estudos levaram ao questionamento de hipóteses quanto às origens e funções do Cateretê, suposições levantadas e continuamente repetidas por pesquisadores e compiladores, aceitas sem maiores reflexões e marcadas por explicações fantasiosas, em muitos casos expostas apoditicamente.

Como marco emblemático das reflexões e diálogos de professores e estudantes, de um movimento renovador de perspectivas em teoria e na prática, o Cateretê de Lorenzo Fernandez foi apresentado em concerto na solenidade de colação de grau no Teatro Municipal de São Paulo em 1966.

O exame da literatura referente ao Cateretê nos estudos de 1966 revelaram incoerências e suposições não fundamentadas e questionáveis sobre origens, sentidos e funções. As explicações partiam generalizadamente de origens indígenas ou africanas. Nelas, os autores procuram corroborar essas hipótese através de dados e imagens em relatos etnológicos e folclóricos.

As elucidações quanto às origens do Cateretê partem em muitos casos dos procedimentos de missionários, em particular de Jesuítas nos primeiros séculos da história do Brasil que procuraram utilizar-se de instrumentos e outros elementos de culturas indígenas a serviço da atração e integração de grupos na sociedade cristã, o que significou mudanças culturais, de sentidos de práticas dos grupos indígenas. Essa referência, já considerada por autores do século XIX, diz respeito a processos culturais, adquirindo significado para estudos assim orientados no Brasil e no Exterior. A consideração diferenciada de métodos missionários e de suas consequências para processos de mudança e interações culturais representou principal escopo do movimento desencadeado no Brasil e do programa de estudos conduzidos a partir da música em contextos globais através de décadas

Esse procedimento dos missionários da Companhia de Jesus, porém, precisa ser considerado com cuidado, evitando-se generalizações. O procedimento foi caracterizado em grande parte pelo escopo de integração de indígenas na sociedade cristã, e para isso os missionários aplicaram práticas festivas por eles conhecidas da tradição européia. Os processos de mudança cultural desencadeados não foram marcados tanto pelo intento de cristianização quanto a sentidos de expressões e práticas tradicionais nativas, mas sim de emprego de atributos da cultura indígena, entre eles instrumentos, em expressões lúdicas da tradição européia. Foram estas que, mantendo os seus sentidos e funções, passaram a incluir atributos culturais nativos na sua linguagem visual, agora transformados nos seus sentidos e funções.

Pesquisadores com conhecimentos de tradições européias, em particular aqueles luso-brasileiros, constataram, nos diálogos da década de 60, que o palmeado, o bate-pés e a postura dos participantes lembravam danças conhecidas de regiões rurais da Península Ibérica e mesmo de outros países europeus, entre outros da Irlanda.

As análises musicais realizadas também revelavam uma procedência européia. A linha melódica com o seu movimento ascendente inicial, não corresponde à tendência em geral descendente da música indígena, o que vale também para o ritmo e a métrica. O bate-pés e a posição dos braços corresponde também àquela de danças tradicionais de Portugal, da Espanha e de outros países europeus. Essas constatações de luso-brasileiros trouxe à consciência a necessidade de estudos mais pormenorizados de danças populares européias marcadas por bate-pés. Este intuito marcou estudos e iniciativas no Museu de Artes e Técnicas Populares (Folclore) da Associação Brasileira de Folclore e a seguir em cursos de Etnomusicologia introduzidos na Faculdade de Música e Educação Musical do Instituto Musical de São Paulo. Essas danças constituíram um dos temas do ciclo de estudos luso-brasileiros realizados em Portugal e na Espanha em janeiro e fevereiro de 1974.

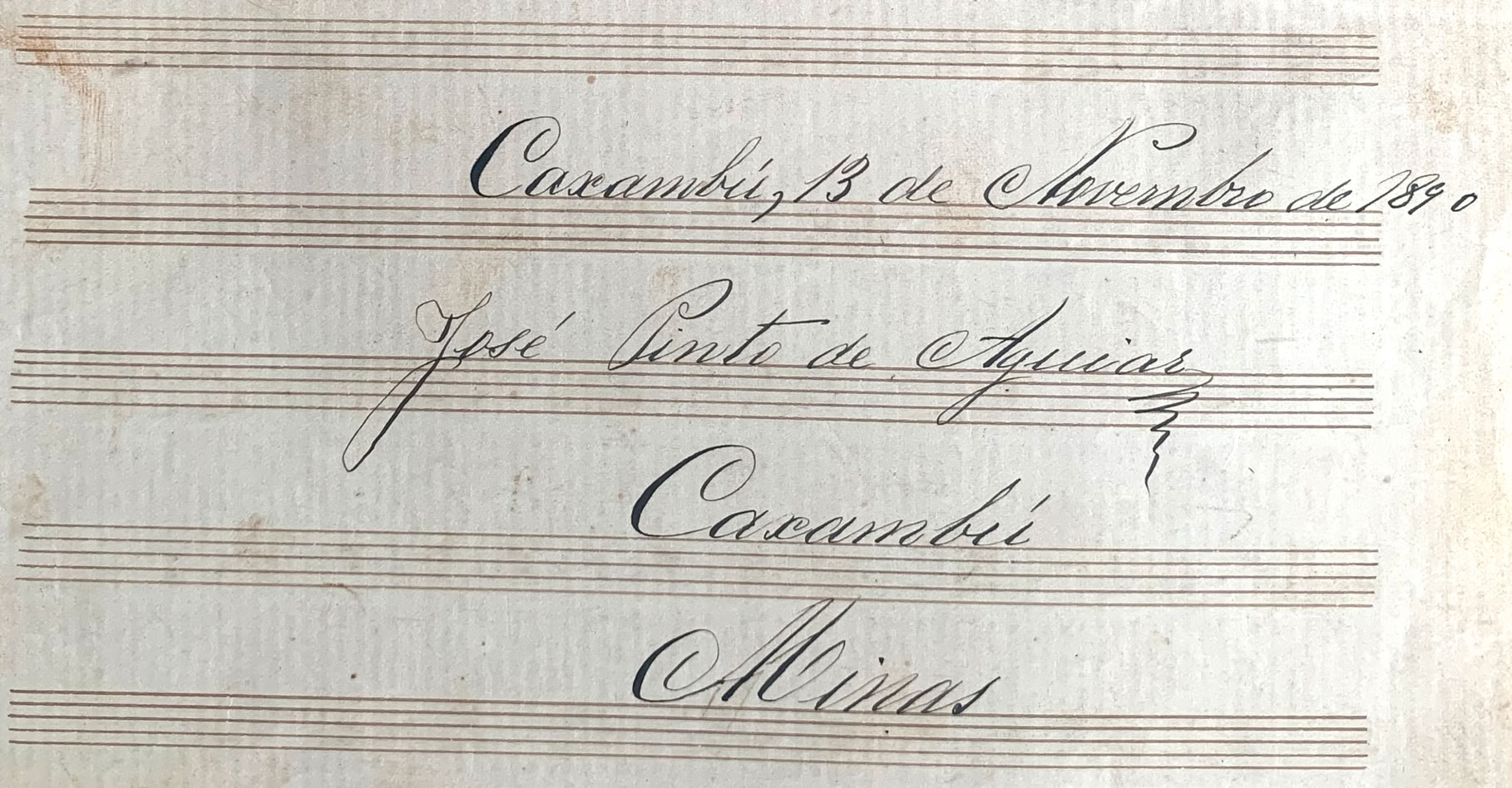

Uma fonte de grande significado para os estudos e reflexões foi o Cateretê de José Pinto de Aguiar. Como anotado nos manuscritos, o Cateretê foi composto em Caxambú, Minas Gerais.

Nos estudos de Geografia Urbana e História desenvolvidos na Faculdade de de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo (FFLC/USP) em 1969, procurou-se considerar o contexto no qual o Cateretê de José Pinto Tavares se inseriu. Caxambú e outras territórios do sul de Minas foram originalmente habitados por índios Puris, tendo sido o morro de Caxambu registrado em 1674 por um bandeirante. No século XIX, a região era constituída por duas fazendas. O descobrimento de fontes de água virtuosas foi principal marco de desenvolvimentos que marcaram a história de Caxambú e a sua projeção nacional, lembradas na literatura sobretudo por terem sido procuradas pela Princesa Isabel de 1868. Após ter sido distrito de Baependi em 1875, tornou-se vila e, em 1915, foi elevada a cidade.

No decorrer de pesquisas de fontes referentes ao sul de Minas, deparou-se com menção no Almanaque Sul Mineiro de 1874 de que José Pinto de Aguiar era, na época, fazendeiro em Lambari. Constatou-se que a família Pinto de Aguiar foi renomada e de influência na região. Antonio Pinto de Aguiar foi um dos artistas que fizeram parte da comissão artística para a recepção da princesa Isabel (1846-1921)e do Conde d’Eu (1842-1922). Estes foram apoiados pelo delegado consular português, tendo sido este convidado para assistir ao Te Deum e auxiliar nos festejos.

Os manuscritos do Cateretê trazem indicação explícita de autor, identificando-a como uma composição. A obra é escrita com anotações precisas, indicando partes palmeadas sem canto e aquelas cantadas. A obra pode ser compreendida como sendo a elaboração instrumental para banda no acompanhamento da dança a partir da tradição popular. Surge como plausível que o fazendeiro tenha realizado uma obra para banda para acompanhar uma realização de Cateretê por trabalhadores da fazenda, possivelmente para a apresentação em festejos em Caxambú. Neste sentido, o Cateretê adquire significado para estudos históricos do Folclore e da Etnomusicologia, uma vez que representaria um exemplo de antiga data de transcrição grafada a partir da observação e vivência de uma prática tradicional popular.

A composição tem interesse relevante também para estudos histórico-musicais. Ela documenta um interesse pela consideração de tradições musicais e coreográficas de folguedos regionais, precedendo de anos aqueles guiados por ideário nacionalista do século XX.

Ela documenta também um interesse e a popularidade de expressões rurais, caipiras e sertanejas, pela passagem do século, de significado para estudos urbano-culturais e de cultura e música popular. Os estudos desenvolvidos no Centro de Pesquisas em Musicologia e no curso Música na Evolução Urbana de São Paulo, constataram a popularidade do Cateretê em programas que tiveram como tema a cultura caipira em São Paulo pela passagem do século, entre outras na programação de alguns dos teatros da capital, sobretudo do antigo Teatro Sant’Ana.

José Pinto de Aguiar, até então não considerado nos estudos histórico-musicais, motivou a procura de dados sobre a sua vida e atuação. O manuscrito revela a sua sólida formação teórico-musical. Os dados sobre os seus antepassados remeteram a São Paulo, mais especificamente a Guarulhos e Mogi das Cruzes. Tomou-se conhecimento de um José Pinto de Aguiar batizado em 1728, casado com Teresa Machado em 1753, neta por parte do pai de José Rodrigues de Aguiar. Maria Machado de Aguiar, filha de José Pinto de Aguiar, casou-se com José Rodrigues da Cunha em Mogi das Cruzes.

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui