BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Acervo A.A.Bispo. Copyright

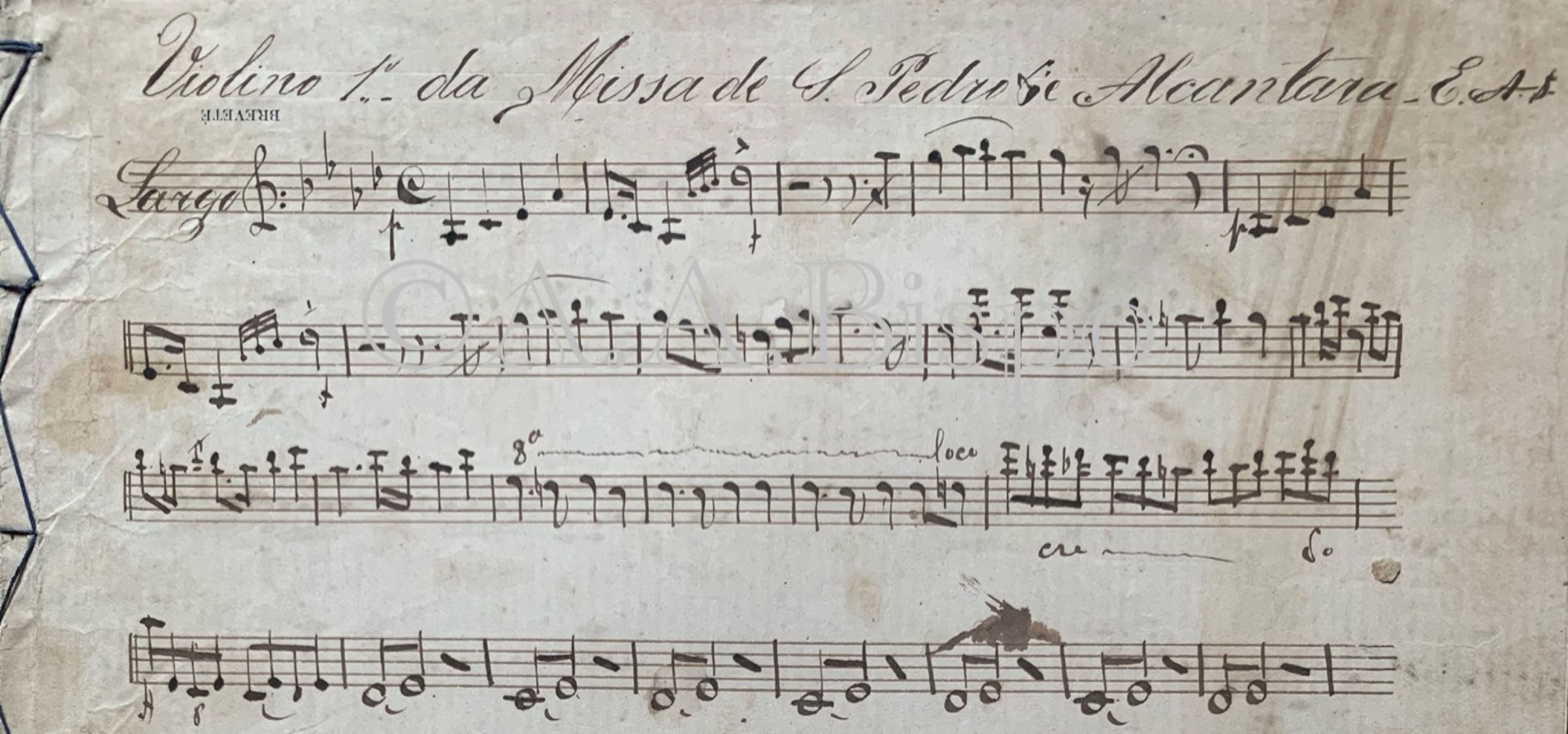

Laudamus da Missa S. Pedro de Alcântara de Elias A. Lobo.

Igreja da Irmandade de Nossa Sra. da Boa Morte, São Paulo, 1974. Coro e Orquestra de Música Sacra Paulista, Instituto Musical de São Paulo. Reg. A.A.Bispo

Antonio Alexandre Bispo

A Missa São Pedro de Alcântara do compositor paulista Elias Álvares Lobo (1834-1901) é obra que por ter sido dedicada a Dom Pedro II (1825-1891) merece ser relembrada com especial atenção em 2025, ano em que se rememora o bicentenário do segundo imperador do Brasil. Retoma-se neste sentido pesquisas feitas e reflexões encetadas há mais de meio século e que levaram ao redescobrimento dessa obra na década de 1960 e à sua apresentação em missa solene e em concerto em 1974 em São Paulo. A Missa de São Pedro de Alcântara fora executada pela primeira vez em Itú em 1858 e, a seguir, na Capela Imperial do Rio de Janeiro. Como registrado em pesquisas, pertenceu ao repertório de igrejas do vale do Paraíba até fins do século XIX.

Essa missa, obra considerada como a mais significativa de Elias Álvares Lobo, vista pelos seus conterrâneos como a mais bela de sua vasta produção, é não só relevante para o estudo de um compositor que foi o mais prominente representante da vida musical de Itú, cidade em que nasceu e na qual sobretudo atuou, como também da então Província de São Paulo e mesmo do Brasil. A consideração dessa missa é indispensável para o estudo da obra de Elias Álvares Lobo, um compositor que se dedicou sobretudo à música sacra. Ela se impõe para estudos da inserção de Elias Álvares Lobo em processos culturais na então Província de São Paulo, nos estudos histórico-musicais de cidades do interior de São Paulo, - em especial Itú, Itatiba (Belém de Jundiaí) e Campinas -, e na capital, onde viveu e exerceu atividades como músico e professor.

Elias Álvares Lobo é, ao lado de Antonio Carlos Gomes (1836-1896), compositor que não pode ser esquecido nos estudos histórico-musicais do século XIX referentes a São Paulo e mesmo ao Brasil, século que foi aquele da extraordinária expansão agrícola, econômica e urbana de São Paulo. Dedicando-se sobretudo à música sacra, diferenciando-se neste sentido de Carlos Gomes, a sua Missa São Pedro de Alcântara adquire significado sobretudo para estudos musicológicos voltados à música sacra no século XIX. Em sociedade marcada por formação religiosa desde o início da colonização, em país onde o Catolicismo era religião oficial, Elias Álvares Lobo exige ser considerada nas suas inserções e interações em processos sociais, culturais e políticos e no papel que desempenhou em desenvolvimentos culturais e mesmo políticos. É uma obra de juventude do compositor, diferenciando-se na sua linguagem musical de sua produção musical posterior.

A realização da Missa de São Pedro de Alcântara há 50 anos inseriu-se em contexto dos estudos superiores da Faculdade de Música e Educação Musical/Artística do Instituto Musical de São Paulo em época marcada por debates concernentes à polivalência nas artes e que levou à substituição da Educação Musical pela Educação Artística na formação de professores e na educação secundária. As questões então levantadas, reflexões e debates tiveram continuidade nas décadas que se seguiram na Europa, contribuindo as experiências feitas no Brasil às reflexões educativas, em particular em Portugal.

A obra foi realizada pelo Coro e Orquestra de Música Sacra Paulista, constituído por professores e estudantes do Instituto Musical de São Paulo. Contou com a colaboração de músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, da Banda da Polícia Militar de São Paulo, assim como de instrumentistas e cantores convidados.

A obra foi executada duas vezes, ambas na história igreja da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Foi executada em missa solene celebrada pelo mestre-de-capela da catedral de São Paulo e de forma concertante no dia 30 de junho de 1974 como encerramento de Semana das Artes, evento que marcou a introdução da orientação polivalente nos cursos de Licenciatura. Os ensaios e as apresentações da obra foram precedidos e acompanhados por encontros em São Paulo e em Itú.

A execução da obra em 1974 inseriu-se também no debate referente às consequências para o patrimônio musical do Brasil das reformas litúrgico-musicais dos anos pós-conciliares no Brasil. Essas reformas, ainda que bem intencionadas, levavam a decorrências da mais alta gravidade sob o aspecto cultural, não só da conservação de fontes documentais, ameaçados de destruição, como do adequado reconhecimento do significado do patrimônio sacro-musical nos seus próprios pressupostos e contextualizações epocais e culturais. A obra, ainda que contrariando na sua linguagem musical ideários e ideologias de religiosos e autoridades eclesiásticas que se dedicavam à criação de música religiosa para fins pastorais, devia despertar a consciência sobre o necessário respeito pelas expressões da religiosidade e concepções de culto de outras épocas e contextos.

Perante a banalidade dos cantos pastorais que então se produziam não se devia ter a arrogância em criticar obras como o Laudamus te da Missa de São Pedro de Alcântara como expressões profanas, operísticas, inadequadas à liturgia. Devia-se ter a sensibilidade para perceber a extraordinária expressão hínica da glorificação segundo uma compreensão do culto voltada à magnificência divina, ainda que em linguagem musical de outras épocas. Devia-se considerar possibilidades de integração desses bens culturais na diversidade de expressões nas celebrações no presente como um ato de respeito e responsabilidade perante a própria cultura musical e religiosa do Brasil. A realização da obra em missa solene - para o qual foi escrita - foi acompanhada neste contexto por discussões e polêmicas com autoridades e representantes da Arquidiocese de São Paulo, sendo por fim a autorização concedida apenas sob a condição de que os textos cantados fossem repetidos em vernáculo em voz baixa após a sua execução musical, por serem estas em latim. (!)

A execução da obra representou a culminação dos trabalhos de pesquisas que vinham sendo realizados desde meados da década de 1960 no âmbito do Centro de Pesquisas em Musicologia do movimento Nova Difusão.

A memória de Elias Álvares Lobo mantinha-se viva em São Paulo pelo fato de ter o compositor vivido e atuado na capital, como responsável pela música na igreja de Santa Cecília e como professor de música da Escola Normal. A atenção a Elias Álvares Lobo tinha sido há muito despertada por músicos provenientes de Itú ou de cidades da região, entre eles Menininha Lobo (1904-1986) e Andrelino Vieira, então diretor do Conservatório Musical Osvaldo Cruz, maestro e compositor procedente da região, nascido em Sant’Ana do Parnaíba. Elias Álvares Lobo era brevemente mencionado em livros e cursos de História da Música, salientando-se aqui sobretudo as referências de Vincenzo Cernicchiaro na sua Storia della Musica nel Brasile, publicada em Milão, em 1926 (Ed. Frattelli Riccioni).

As pesquisas realizadas em Itú e cidades da região desde meados da década de 1960, as entrevistas com descendentes de músicos locais e as consultas de acervos particulares e de corporações, entre eles da União dos Artistas, possibilitaram estudos mais aprofundados de sua vida e obra. Nesses encontros, salientou-se o significado de Elias Lobo para a história cultural de Itú e que teve a sua maior expressão na edificação do Salão Elias Lobo em 1934, o que foi documentado na Polyanthea, publicação que reuniu também artigos sobre a vida do compositor.

A realização da Missa de São Pedro de Alcântara foi precedida por encontros e aulas, em particular no âmbito do curso Música na Evolução Urbana de São Paulo, desenvolvido em cooperações com o Museu Paulista e com docentes e estudantes de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências (FFLC/USP) e da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAU/USP). No âmbito de curso de História da Música na FFLC/USP, ministrado pelo historiador Odilon Nogueira de Mattos (1916-2008) consideraram-se vários aspectos da vida e da obra de Elias Álvares Lobo.

A Missa de São Pedro de Alcântara executada em 1974 baseou-se não em autógrafos de Elias A. Lobo consultados em Itú, mas sim em cópias encontradas em pesquisas realizadas em cidades do vale do Paraíba. A descoberta dessas fontes em viagens de estudos do Centro de Pesquisas em Musicologia em meados dos anos de 1960 é que tinha dirigido a atenção a seu significado.

As partes foram copiadas na década de 1870 e recopiadas em 1888 e 1899. A constatação de sua manutenção no repertório mesmo em época marcada pelo movimento restaurativo eclesiástico suscitou reflexões, assim como também o caminho da difusão da obra. Esse interesse por questões de difusão musical correspondia ao escopo do movimento Nova Difusão e do seu Centro de Pesquisas em Musicologia. A obra ter-se-ia difundido na região não a partir de Itú ou de São Paulo, mas a partir de partes vindas do Rio de Janeiro através do porto de Paraty. Sabendo-se que a obra foi executada na Capela Imperial após a sua execução em Itú em 1858, compreende-se a sua difusão em São Paulo a partir do Rio de Janeiro.

Um particular atenção nos estudos motivados pela Missa de São Pedro de Alcântara foi dedicada a relações de Elias Álvares Lobo com importantes personalidades de projeção nacional e mesmo internacional, entre eles com o seu mentor Pe. Diogo Antonio Feijó (1784-1843) sacerdote e político, Deputado, Ministro da Justiça, Regente do Império e Senador, fundador de curso de filosofia em Itú, e Francisco de Paula Souza, aquele que teria sugerido, recomendado ou mesmo encomendado a composição da missa dedicada a Dom Pedro II.

A composição dirigiu a atenção a uma personalidade e a seus descendentes que desempenharam importante papel na vida política e político-cultural do Brasil e mesmo das relações do Brasil com a Europa. Quando vereador em Itú, Francisco de Paula Souza defendera, em 1821, a independência do Brasil. Fora eleito deputado às Cortes de Lisboa, representando São Paulo,não chegando porém a tomar posse por motivo de doença. Fora deputado, também por São Paulo à Assembléia Geral Legislativa de 1826 a 1829, a seguir na de 1834 a 1837, senador vitalício do Império por São Paulo a partir de 1833. Tornou-se Conselheiro do Estado em 1845, Ministro dos Negócios do Império no Gabinete Liberal em 1847. Foi presidente do Conselho de Ministros no Gabinete, Ministro da Fazenda e Primeiro-Ministro do Império em 1848. Destacou-se no seu empenho pela Maioridade de Dom Pedro II.

Os estudos sobre a inserção da obra de Elias Lobos em contextos mais amplos levou a considerações da tradicional familia de Francisco de Paula Souza e Melo, pai de Antonio Francisco de Paula Souza (1819-1866), Deputado Ministro da Agricultura entre 1864 e 1866, por sua vez pai de Antonio Francisco de Paula Souza (1843-1917) que, do lado materno, descendia de Antonio Paes de Barros (1791-1876), introdutor do cultivo de café em São Paulo.

A atenção dirigiu-se também ao ituano Dom Antonio Joaquim de Melo (1791-1861), que, filho de militar e destinado primeiramente à vida militar, foi o principal agente da reforma eclesiástica em São Paulo, fundador do Seminário Episcopal à época em que Elias Álvares Lobo se dedicava à composição de missas. Esse primeiro bispo nascido em São Paulo promoveu a vinda de religiosos da Propaganda Fide e de ordens femininas européias - como as irmãs de São José de Chambéry - como reação a processos secularizadores que acompanharam o desenvolvimento material de São Paulo.

Os estudos voltaram-se assim a inserções de Elias Álvares Lobo em processos do empreendedorismo da época de expansão agrícola e econômica de São Paulo, do liberalismo do partido fundado por Diogo Antonio Feijó e, a seguir, do ímpeto reformador eclesiástico do primeiro bispo brasileiro nascido em São Paulo. Nos estudos realizados por ocasião da realização da Missa de São Pedro de Alcântara foram tratadas assim questões de relações e interações entre correntes do liberalismo econômico, do reacionismo reformador e rigorista eclesiástico, militarismo e a produção sacro-musical que devem ser consideradas sob o aspecto político em cidade que desempenhou importante papel no republicanismo.. Essas reflexões surgiam à época da realização da missa na década de 1970 como de atualidade na situação política do Brasil e de São Paulo.

A consideração dos Paula Souza a partir dos estudos da Missa de São Pedro de Alcântara foi um dos fatores que contribuiram ao interesse despertado por Elias Álvares Lobo em meios musicológicos e de estudos brasileiros da Alemanha. Em diálogos no Instituto Português-Brasileiro da Universidade de Colonia, lembrou-se que Antonio Francisco de Paula Souza, político liberal e engenheiro, empreendedor que se destacou em projetos viários, conhecido pelo seu ideário e empenho tecnologico, participante do primeiro encontro de republicanos em Itú, em 1873, relacionou-se estreitamente com meios acadêmicos na Alemanha. Estudou em faculdades alemãs e na Suíça e pertenceu a corporações estudantís alemãs - as Burschenschaften. Se estas já tinham sido introduzidas na Faculdade de Direito de São Paulo - as Buchas (= Burschenschaften) - por Julius Frank (1808-1841), Paula Souza foi brasileiro que se integrou nessas corporações estudantís na própria Alemanha.

Uma particular atenção nos estudos que prepararam a realização da obra dedicada a Dom Pedro II e que foram desenvolvidos em meios voltados à música sacra na Europa em 1975 foi a sua designação como Missa São Pedro de Alcântara, correspondente ao nome do próprio imperador.

Esse santo é celebrado no dia 19 de outubro no calendário, data de seu falecimento no dia 18 de outubro de 1562. Para a surprêsa de muitos, tomou-se consciência de ser S. Pedro de Alcântara considerado como santo protetor do Brasil.

Petrus de Alcantara, nome religioso de Juan de Garavito y Vilela de Sanabria (1499-1562), nascido em família aristocrática em Alcántara, foi um representante da mística espanhola, asceta, reformador do Franciscanismo, pregador de penitências, santificado em 1669.

Esse significado de São Pedro de Alcântara levou a que fosse considerado em ciclo de estudos promovido pelo Instituto Musical de São Paulo em Portugal e na Espanha em janeiro de 1974, quando então se visitou a localidade de Pedroso, assim como Arenas de San Pedro nas proximidades de Ávila.

A dedicação da missa a D. Pedro II revela o significado de ideais reformadores não só na vida religiosa como da sociedade, de restauração de costumes e desenvolvimentos vistos como decadentes, de arrependimento e severidade de costumes que marcaram a época de Dom João III (1502-1557), rei de Portugal de 1521 a 1557 e que adquiriram atualidade no século XIX, marcado que foi pela Restauração política e pelo movimento restaurativo eclesiástico, em particular litúrgico e sacro-musical, cujo principal marco foi o Concílio Vaticano I (1869-1870).

Após ter estudado em Salamanca, Petrus de Alcantara entrou na ordem Franciscana no convento de San Francisco de los Majarretes em Valencia de Alcántara. Sagrado sacerdote em 1524, atuou em conventos, alcançando renome como pregador, como fomentador do arrependimento, de jejuns e da penitência. Os seus elos com Portugal foram devidos a Dom João III que, tomando conhecimento da força de sua retórica, chamou-o para promover a religiosidade e a reforma de costumes de membros da família real, de cortesãos e da sociedade. Cognominado O Piedoso - mas também destando-se como promotor da colonização.

Dom João III empenhou-se na reforma rigorista da Côrte e da sociedade portuguesa. Na Espanha, Petrus de Alcântara dedicou-se à reforma do Franciscanismo, o que se expressou no rigor das constiuições da província franciscana de São Gabriel em 1540. A congregação reformada fundada em 1555, foi origem da Província de São José, criada em 1561. Retirou-se para o convento por ele fundado de Pedroso, em Portugal, onde viveu em severa ascese e em exígua cela.

O ascetismo, a modéstia, a rigorosa obediência a normas morais e a própria aparência de Nazareno de Elias Álvares Lobo, piedoso devoto de São José corresponderam ao movimento reformador restaurativo que marcou a história religiosa e eclesiástica do século XIX. Discutida foi a a correspondência desse espírito de severo ascetismo no modêlo de São Pedro de Alcântara na formação e no modo de vida do próprio Dom Pedro II, marcado que foi pela seriedade, sobriedade, simplicidade, reserva e modéstia em trajes, no comportamento e em ações.

São Pedro de Alcântara, pouco lembrado nos estudos hagiográficos, culturais e musicológicos, foi considerado no contexto de reflexões e preocupações motivadas pela passagem dos 450 anos de nascimento de G. P. da Palestrina em 1975. Cumprinco o programa de estudos preparados em São Paulo em 1974, realizou-se já em março desse ano uma viagem a Roma para a realização de estudos em instituições italianas e eclesiásticas. A atenção não foi dirigida apenas ao século XVI, mas à continuidade através dos séculos de concepções e de estilos referenciados segundo as reformas e normas e formas de expressão tridentinas, salientando-se em particular o século XIX, o século da Restauração e do Cecilianismo.

Esse enfoque correspondeu à atualidade da problemática sacro-musical decorrente do Concílio Vaticano II, considerada em particular em países extra-europeus. Nos diálogos conduzidos com musicólogos portugueses e pesquisadores latino-americanos no âmbito do projeto de tema voltado às culturas musicais da América Latina do século XIX, considerou-se que o estudo do movimento de reforma eclesiástica na Espanha, Portugal e América Latina deveria exigir a consideração de S. Pedro de Alcântara.

A Missa São Pedro de Alcântara, para coro e orquiestra, é constituída apenas por Kyrie e Gloria. Essa delimitação no tratamento do Ordinarium, o que também ocorre nas outras missas de Elias A. Lobo, correspondeu à prática tradicional da época. Por essa razão, na sua realização em 1974, as demais partes fixas - Credo, Sanctus e Agnus Dei - foram de outro compositor. Escolheu-se para isso a Missa Nossa Senhora do Belém de Manoel dos Passos, por referir-se a uma devoção que marcou a cidade de Itatiba, então Belém do Jundiaí, onde Elias A. Lobo viveu e atuou como Procurador da Câmara.

Essa configuração da missa deu motivo a que se tratasse em encontros e cursos de uma prática que de forma alguma pode ser desvalorizada como abuso ou sinal de decadência da música sacra. Ela revela a compreensão do compositor pelos sentidos das partes da celebração litúrgica, restringindo-se àquelas da liturgia da palavra, introdutórias à liturgia eucarística, possibilitando assim uma maior expansão artística, expressiva e de extensão por parte do compositor.

O Kyrie é composto segundo um estilo que caracteriza outras obras de Elias A. Lobo. As quatro vozes do coro são conduzidas respectivamente em estilo oratório, silábico, sem ornamentações, quase que em recitações do texto em diferentes alturas, o que torna a sua execução extremamente fácil para os participantes, mas que, em conjunto, produzem grande efeito, possibilitado pelo acompanhamento instrumental. O compositor, assim compondo, possibilitava a participação coral de jovens e cantores sem maior preparo musical, vindo assim ao encontro de seus intentos educativos, de formação religiosa de novas gerações. Essa simplicidade e facilidade, permitindo a participação ativa de grande número de pessoas na configuração musical da liturgia podem ser vistas como um dos fatores que explicam a popularidade de suas obras.

As composições de Elias Lobo são não apenas de fácil execução, mas de fácil assimilação e compreensão, em muitos casos próximas de cantos infantís na ingenuidade de suas linhas melódicas, o que pode ser interpretado como expressão do modo de ser e proceder do próprio Elias A. Lobo. Foi por essas características de sua personalidade e modos de vida, pela sua religiosidade ingênua, alegria e bondade que Elias A. Lobo foi admirado e respeitado pelos seus conterrâneos. Esse tratamento das partes corais correspondiam também em linhas gerais ao estilo mixto - não antigo ou moderno - que se revela em suas composições, procedendo assim segundo o modêlo do compositor açoriano Rafael Coelho Machado (1814-1887), que teria conhecido durante a sua estadia no Rio de Janeiro e que acatava como professor e teórico.

Diferentemnte, o Gloria da Missa de São Pedro de Alcântara é um exemplo dos mais brilhantes do tratamento desse expressão hínica de louvor que tanto marcou a obra de compositores brasileiros do século XIX e mesmo a imagem musical do Brasil, tão mal compreendida e injustamente criticada por observadores europeus e pelo clero. É obra de grande extensão, alternando partes coro-instrumentais como solos que exigem cantores de extraordinária formação e aptidões vocais.

Ponto culminante dessa missa é o Laudamus para solo de tenor, com expansões virtuosísticas, o que exigiu, na sua execução em São Paulo, a colaboração de um cantor lírico de extraordinárias qualidades vocais. Tanto no Brasil como em meios musicológicos na Europa, este Laudamus da obra de Elias A. Lobo foi analisado em comparações com o tratamento do texto por outros compositores brasileiros, em particular com o Laudamus da Missa São Sebastião de Antonio Carlos Gomes (1836-1896), seu conterrâneo, nascido e formado na região e relacionado com o meio sacro-musical de Itú.

Elias A. Lobo foi um dos compositores considerados em estudos musicológicos brasileiros que focalizaram São Paulo entre 1975 e 1979 no Instituto de Musicologia de Colonia. Foi tratado em encontros de professores e doutorandos, assim como em sessões de doutorado sobre a música no Império do Brasil a partir das fontes levantadas em pesquisas em São Paulo. Esses trabalhos levaram à inclusão de verbete sobre a sua vida e obra em enciclopédias e léxicos.

A sua obra sacro-musical foi atentamente considerada sob diferentes aspectos - histórico-musicais, da história eclesiástica, da educação musical e da missiologia - em encontros e estudos em centros de estudos eclesiásticos, com religiosos, musicólogos e liturgistas. Esses trabalhos motivaram, fundamentaram e possibilitaram a realização do Simpósio Internacional Música Sacra e Cultura Brasileira em São Paulo, em 1981. Na sua programação, incluiu-se obra de Elias Álvares Lobo em sessão dedicada à música sacra no século XIX. Elias A. Lobo e sua obra foram tratadas em cursos Música no Encontro de Culturas e Musicologia em Contextos Globais nas universidades de Colonia e Bonn a partir de 1997. O compositor foi considerado sobretudo em colóquios dedicados a relações entre música e religião em diversas ocasiões e instituições.

Solistas:

Mariinha Magalhães Lacerda (meio soprano), Henrico Vannucci (tenor), José Carlos de Azevedo Leme (baixo).

Coro de estudantes do Instituto Musical de São Paulo

Sueli Bispo, Cecilia Santos Teixeira, Marília Ceci S. Macedo, Maria Expedito S. Amaral, Rosana Mordenti, Delly Cardoso Carrapatoso, Maria Amélia Baruffaldi, Marcioa M. F. M. Carvalho, Leila Rosa Gonçalves, Maria Cristina Piqueres, José Carlos de Azevedo Leme, Luxcy Fischer, Manoel A. Bragherolli, Nilva Karutsu, Luciano de Faria, Edith Maria Oliveira, Benedito Moreira, Roberto D. Cavalheiro, Tanea Mazzeo, Helena Yassuko Hirata, Silvana Lorenzetti, Maria Dulce Leandro, Diva C. Bastos, Marilia de P. Garcia, Niwton Tiretti, Marcos Julio Siegl, Lilian Garcia, Sederis Liseta Algieri, Gloria Maria Gabriel, Ir. Maria Salete, Celia Maria Gonçalves, Angelino Jorge Bizzarro, Bernadete L.F. Martins, Carlos Américo Badia, Eneida Monaco, Maria do Carmo Cerulli, Rosely Magro, Adriana Conceição Pinto, Mariinha M. Lacerda, Julio Dias Gaspar, Silas de Oliveira, Diva Marini Delfin, Jorge Mello, Misako Matsumada.

Orquestra:

Violinos: Walter Gandolfi, Teresa Saraiva Schnorrenberg, Tiago Oliveira Pinto, Mechthild Elizabeth W. Vargas, Gloria Bertalot. Cello: Iraf de Paula Souza, Mathias Oliveira Pinto, Abel Santos Vargas. Oboé: José Davino Rosa. Trompete: Antonio Carlos Lima. Clarineta: Nivaldo Donega. B. Tuba: Elias Camargo. Saxofone soprano: Darcio de Oliveira e Souza.

Música sacra do tempo imperial na reconsideração do século da emancipação política do Brasil ➢

A Noite de São João de Elias Álvares Lobo e a Ópera Nacional ➢

Um Dia na Fortaleza de Coburg do "mestre-capela imperial brasileiro" Adolf Maersch ➢

Restauração católica e Belle Époque ➢

Semana da Arte de São Paulo - 40 anos ➢

Música sacra no Brasil sob o signo da restauração litúrgico-musical e do Motu Proprio (1903) ➢

A "mentalidade musical" de São Paulo no pensamento e suas implicações na literatura, nas artes e na universidade ➢

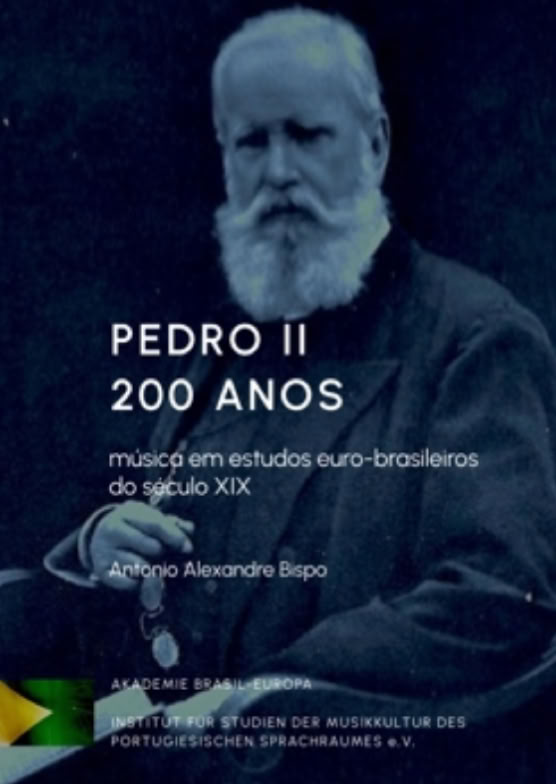

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui