BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Antonio Alexandre Bispo

A passagem dos 200 anos de nascimento de D. Pedro II (1825-1891) dirige a atenção ao século XIX nos estudos históricos e histórico-culturais concernentes ao Brasil nas suas inserções em contextos e desenvolvimentos globais. Torna-se assim oportuno recordar alguns aspectos de estudos que vêm sendo desenvolvidos desde a década de 1960 no Brasil e que a partir de 1974 passaram a ser conduzidos em âmbito internacional na Europa. Esses estudos foram sempre marcados por uma particular atenção a processos e suas interações que atravessam fronteiras, delimitações e categorizações em diferentes sentidos, a difusões e intercâmbios.

Esse procedimento surge como adequado para estudos que dizem respeito a D. Pedro II que, na sua procura de saber, de conhecimento de novos desenvolvimentos nas mais diversas áreas científicas, tecnológicas, das idéias e das artes, conviveu com pensadores, atuou e apoiou instituições e academias. O interesse nos estudos pela consideração de processos resultantes de interações e intercâmbios tem dirigido a atenção à diplomacia cultural do Brasil do II Império, marcada que foi por personalidades que se distinguiram pela sua alta formação e cultura.

Um dos aspectos desses estudos diz respeito ao papel da literatura, das artes e sobretudo da música e da dança em recepções e atos sociais festivos com sentidos diplomático-culturais de aproximação e convívio não só na Europa como também no Brasil. Já há muito tomou-se consciência do significado das danças sociais em recepções e bailes para a história da diplomacia cultural. Esses estudos trouxeram à consciência a necessidade de uma maior atenção a sentidos e significados de música e danças então praticadas, o que levou à procura de fontes e entre elas, ao reconhecimento do papel predominantemente desempenhado pelas quadrilhas em festividades na Corte do Rio de Janeiro, com a participação da regente do Império, diplomatas, militares e até mesmo representantes da Santa Sé, assim como em muitas outras cidades e contextos. As próprias designações das quadrilhas e referências musicais a obras estrangeiras podem ser analisadas a partir da perspectiva de estudos voltados a interações e ao estabelecumento de contatos e elos.

Intercâmbios comerciais e processos culturais

Os estudos culturais conduzidos sob a perspectiva das relações do Brasil com outras nações não pode deixar de ser considerado também sob o aspecto da economia, do intercâmbio comercial, da exportação e importação. Esta constatação tem marcado os estudos culturais que vêm sendo conduzidos há décadas. Foi considerada e discutida em conferências realizadss em 1973 no centro de estudos do Serviço Social do Comércio em São Paulo a patir de pesquisas e encontros em várias cidades do Leste e Nordeste do Brasil.

Nesse seminário salientou-se que a consideração do intercâmbio comercial oferece-se como um dos principais caminhos para estudos culturais que se orientam segundo processos e suas interações. Para um país como o Brasil, a atenção dirige-se primordialmente à cultura da terra, à agricultura, correspondendo assim a concepções de cultura de remotas origens (lat. colere). Considerar a agricultura e os produtos da terra comercializados abre perspectivas para estudos do uso do solo, de expansões na procura de terrenos férteis, de meios e técnicas de plantio, de colheita e processamentos de frutos, de meios de transportes, de abertura de caminhos e implantação de ferrovias, de fazendas, povoados e cidades, de procura de mão-de-obra, de trabalho escravo e de de imigrantes, de instalação de portos, de casas comerciais e de centros de negócios em regiões e cidades. Esses estudos chamam a atenção às medidas privadas e governamentais voltadas ao fomento da produção e de transações comerciais, à procura e o estabelecimento de relações com interessados no Exterior, com os respectivos portos, comerciantes e instalações segundo as regras de outras nações.

A promoção e o apoio de negócios constituem compreensivelmente importante, senão primordial tarefa de representações comerciais, governamentais e diplomáticas. Os relatos de viajantes europeus, as descrições do Brasil na literatura européia do século XIX dedicam principal atenção à produção agrícola, ao comércio e a desenvolvimentos econômicos.

Publicações do século XIX, que hoje constituem fontes importantes de estudos histórico-culturais, tratam em respectivos capítulos os produtos agrícolas do Brasil. A consideração de dados nelas contidos, não são de interesse apenas para a história do comércio e da economia. O seu estudo não diz respeito apenas à cultura material. A atenção aos produtos então comercializados, às suas características, à sua produção e seu processamento, a transportes e ao significado em transações internacionais são de relevância sob o aspecto da cultura imaterial. São de significado para estudos de modos de vida e expressões do quotidiano, familiares e de trabalho, de tempo livre e de festas, de observâncias e tradições festivas de semeadura, tratamento de terra, colheita e tratamento de produtos agrícolas, de momentos e fases da pecuária, assim como do trabalho de extração de riquezas da terra nas suas relações com o mundo natural e o calendário religioso.

Compreensivelmente, expressões de cultura imaterial relacionada com a vida de trabalho e com aquela material da economia da terra, extrativa, agrícola e pecuária têm sido tratadas em áreas de estudos culturais empíricos, de tradições, de folclore e etnografia, estudos que significativamente experimentaram um crescente interesse no século XIX.

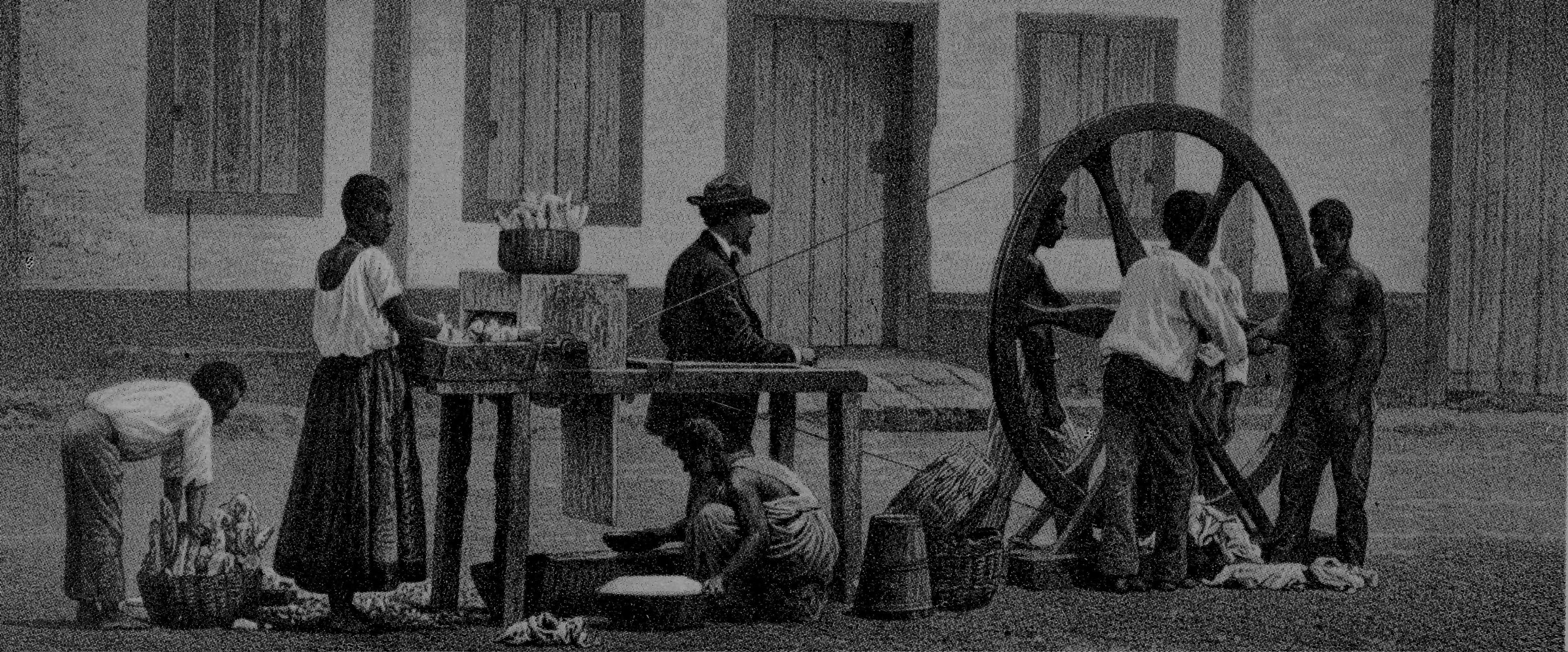

Uma consideração mais atenta da literatura de viagens e de obras referentes ao Brasil, revela que os seus autores não apenas tratam de produtos nas suas características, tipos, qualidades, de seu cultivo e processamento mas também consideram condições e modos de vida de trabalho, de trabalhadores, de vida familiar e de tempo livre, de vida religiosa e festiva, de roupas, de alimentação, registram saídas coletivas à roça, momentos de descanso. Esses registros são resultados de observações e vivências de viajantes e têm a sua expressão em textos mais pessoais, mais subjetivos, antes literários e que exigem leituras sensíveis, não apenas voltadas à procura de dados e informações em leituras superficiais.

Esses textos transmitem imagens e correspondem em muitos casos às ilustrações, gravuras e fotografias que os acompanham em publicações. As imagens assim transmitidas marcaram aquelas do Brasil no Exterior e os processos delas decorrentes, relações, intercâmbios e transações. Elas não apenas retratam ou documentam fatos. Essas imagens atuam subconscientemente nos leitores, despertam sentimentos, afetos, os movem emocionalmente, levam a sintonias, ao vibrar em simpatia ou a repúdios, com todas as suas implicações para interações e transações. Correspondem nessa ação àquela que desde remotas origens é atribuída à música, ou seja, a de mover afetos, da psique e, através dela também disposições mentais.

Estas reflexões contribuem ao trazer à consciência o papel não só da comunicação textual e verbal como o da música na consideração de transações, de processos e interações. Lembra-se aqui da antiga imagem de Hermes ou Mercúrio, divindade de caminhos, de deslocamentos, do comércio, da comunicação, mas também do descobrimento da lira, símbolo de tantas corporações musicais relacionadas com o comércio no Brasil. Compreende-se que vários diplomatas brasileiros, ao lado do domínio de línguas e de suas aptidões intelectuais, utilizaram-se da música, mantiveram relações com músicos e compositores, e mesmo se destacaram pela sua formação musical.

O tratamento dos produtos do Brasil em publicações européias do século XIX são de significado para estudos de contextos e processos regionais. Nelas consideram-se regiões e áreas de maior concentração de plantações, de suas origens, desenvolvimentos, fases de apogeu e de decadência. Contribuem à caracterização geográfico-cultural de contextos rurais e urbanos, zonas, de suas fases e de suas imagens, favorecendo estereótipos.

Se Minas Gerais em séculos anteriores fora marcada pela extração do ouro e de riquezas do solo, pelas minas que se eternizaram no seu nome, no século XIX a atenção passou a ser dirigida nos relatos de viajantes sobretudo à agricultura e à pecuária. O Recôncavo baiano surge associado com o tabaco, o litoral e o sul da Bahia com o cacau, o Nordeste sobretudo com o açúcar, São Paulo com a cultura cafeeira e sua extraordinária expansão. As mudanças regionais quanto ás concentrações de plantações, as suas épocas de florescimento e arrefecimento, levando a concepções de surtos, períodos ou ciclos, trazem à consciência a transformabilidade de imagens, tanto regionais como nacionais, o que vem constituindo um objeto de reflexões e debates nos estudos culturais em relações Brasil-Europa .

A imagem do Brasil segundo estereótipos da atualidade não é a mesma daquela do Brasil de D. Pedro II. As imagens do Brasil e de suas regiões no século XIX devem ser elas próprias objeto de estudos. Esse questionamento diz respeito não só às visões do Brasil no Exterior, mas também às auto-imagens no próprio país. Sob este aspecto tem-se considerado obras que não só marcaram a imagem do Brasil na Europa em determinada época, como o Il Guarany de A. Carlos Gomes (1836-1896), como também expressões culturais e música identificadas como características de determinadas províncias do passado, regiões e cidades. Nelas, as referências a produtos em cenas e em textos, assim como as representações da vida de trabalho, a costumes, instrumentos e danças são características. Encenações dessa natureza foram e em parte ainda são comuns em bailados e apresentações escolares, não só no Brasil. Servem à representação e á propaganda nacional de vários países, em especial de regimes autoritários e marcados por ideários nacionalistas do século XX.

Nos estudos do século XIX, a atenção vem sendo dirigida não só a encenações, a teatro, óperas cômicas, operetas e vaudevilles com referências à vida popular e a tradições regionais, mas também a danças sociais, coletivas e de grupos. Nestas, a participação ativa daqueles que dançam surge como de especial significado para estudos de assimilação de estereótipos.

Entre elas, as quadrilhas são de particular relevância tanto para estudos culturais empíricos de tradições como para aqueles histórico-musicais baseados em fontes documentais. A quadrilha, dança que alcançou extraordinária difusão e popularidade no século XIX, que nas suas primeiras décadas foi praticada em círculos mais altos da sociedade, propagou-se e popularizou-se, tornando-se expressão tradicional de localidades e passando a ser consideradas como folclore. O significado das quadrilhas para estudos culturais reside sobretudo no fato de serem guiadas, de serem conduzidas segundo um tema por um diretor, de incluirem gestos associados com imagens, uma mímica que favorece, de modo lúdico, a assimilação e afirmação de estereotipos.

Quadrilhas tem sido tema de estudos musicológicos desde a década de 1960 em São Paulo. Partindo da pesquisas de Folclore, foram tratadas primordialmente no contexto das pesquisas de festas juninas, mais especificamente relacionadas com aquela do nascimento de São João Batista. Conhecidas também como quadrilhas de São João, foram estudadas como importante elemento de festas caipiras dessa época, nas quais em vestimentas, na linguagem e gestos, se imitam de forma lúdica a gente do campo, do trabalho da terra, as quadrilhas são em geral dançadas no contexto da representação de casamento caipira, imitando-se baile de casamento em zonas rurais.

O significado dessa linguagem visual foi motivo de diálogos com pesquisadores de tradições e folclore, entre outros em encontros no Museu de Artes e Técnicas Populares (Folclore), cujo diretor, o Rossini Tavares de Lima (1915-1987), também era inspetor pelo Estado do conservatório que sediava o movimento Nova Difusão e o seu Centro de Pesquisas em Musicologia.

Como considerado por pesquisadores de folclore, ter-se-ia na permanência das quadrilhas nas festas de São João e outras do mês de junho um exemplo de tradicionalização, de proveniência erudita na cultura popular. Ter-se-ia um exemplo de processos descendentes, de prática cultural em esferas mais altas da sociedade ao meio popular, em particular rural, onde se difundira. Essa interpretação foi considerada diferenciadamente no âmbito da Nova Difusão. Segundo a sua orientação, a atenção devia ser dirigida a processos e a pesquisa não devia orientar-se segundo áreas categorizadas do erudito e popular.

Esse modo de pensar tinha sido a razão pela qual as quadrilhas tinham sido vistas como semi-eruditas ou semi-populares, o que prejudicara a sua consideração em áreas de pesquisas assim determinadas. Procurou-se compreender essas relações com a gente, a vida, hábitos alimentares e os costumes de regiões rurais e do trabalho dos campos a partir dos sentidos da festa celebrada, ou seja, de São João, o Precursor. Veio à consciência, em diálogos com teólogos e pesquisadores que o Batista, cujo nascimento - diferentemente de outros santos, cuja data de morte é aquela celebrada - , foi, segundo a tradição teológica, representante, - embora o mais alto até então nascido -, da antiga humanidade, a terrena.

Outro aspecto considerado foi a relação das quadrilhas juninas com a representação de um casamento caipira. Lembrou-se que, no passado, a quadrilha era a principal dança em bailes de sociedade, em cidades e em casas de proprietários em fazendas, dançada também em festas familiares, não podendo faltar em bailes de casamento. Ester era o caso da Quadrilha Paulista, difundida e popular no passado de São Paulo e registrada também em estudos de tradições e folclore. A quadrilha em casamento caipira seria uma representação festiva, lúdica, causadora de sorrisos na imitação de costumes da gente dos campos, que não devia ser considerada como ofensiva, mas sim nos seus sentidos mais profundos, aqueles fundamentados em concepções da antiga humanidade, do homem terreno.

Nos trabalhos de procura e estudos de fontes em acervos, foram levantadas várias quadrilhas que tinham sido executadas em bailes em diferentes cidades por pequenas orquestras. As quadrilhas adquirem significado para estudos da vida musical no século XIX pelo fato de, como dança social em bailes, terem sido acompanhadas por grupos instrumentais. A atenção de pesquisadores para a prática orquestral no passado em pequenas cidades tinha-se concentrado em coros e orquestras em igrejas. As pesquisas revelaram, porém, que já no século XVIII a prática orquestral na esfera secular foi intensa em várias regiões do país. No decorrer do século XIX, a consideração da prática instrumental fora das igrejas era em grande parte limitada s bandas de música. Pouco tinha-se atentado à permanência da tradição de orquestra com instrumentos de corda e sopro em teatros, por ocasião de festas de casamento e salas de baile.

A difusão de quadrilhas européias no Brasil, assim como a composição, o culto e a moda da dança de quadrilhas em círculos aristocráticos ou da burguesia da sociedade insere-se em contextos políticos do século XIX. O estudos da quadrilha no Brasil dirigem a atenção a processos de recepção cultural francesa. Embora remontando a uma contradança do século XVIII que teria tido origens em Paris, a dança alcançou popularidade à época de Napoleão, mantendo-se e até mesmo intensificando-se nas décadas que se seguiram. Continuaram a ser praticadas em recepções e bailes aristocráticos e oficiais, com a participação de membros de famílias reais, militares, diplomatas, também no Brasil.

As fontes levantadas e estudadas em Parati e em cidades do vale do Paraíba trouxeram à consciência ampla produção de quadrilhas no Rio de Janeiro e sua difusão. Através do porto de Parati, cópias de quadrilhas da Corte eram importadas e recopiadas.

As pesquisas de quadrilhas inseriram-se no contexto mais abrangente dos estudos de danças sociais e suas estilizações em composições para piano para uso familiar e em saraus, assim como para bandas. A atenção foi dirigida aos mestres de dança, principais agentes de seu aprendizado e cultivo. Em 1967, uma publicação de ensino de danças do século XIX conservada na Biblioteca Municipal de Poços de Caldas foi ponto de partida de estudos mais pormenorizados de passos e figuras de diferentes danças, entre elas a quadrilha na década de 1960.

Em geral, as quadrilhas eram praticadas - como na Europa - por quatro pares que se encontram defronte em quadrado, ou seja 8 pessoas dispostas em quadrado, explicando-se assim o nome de Quadrilha. A dança compõe-se de cinco ou seis partes, com alternação de compassos ternários e binários, em alguns casos em seis por oito e dois por quatro. É finalizada em geral por um Galope. O opúsculo de mestre de dança encontrado em Poços de Caldas revelou que a quadrllha era estruturada em figuras conhecidas da Europa, em geral Le Pantalon, L’Été, La Poule, La Trénis, La Pastourelle e uma parte Final)

Pelo 7 de setembro de 1970, docentes e alunos do Conservatório Musical Jardim América, sede da Nova Difusão e do seu Centro de Pesquisas em Musicologia, realizaram pela primeira vez em instituição de ensino e pesquisa danças sociais do passado, entre elas quadrilhas de compositores brasileiros do século XIX.

Em 1972, no programa de estudos interdisciplinares realizado no Leste e no Nordeste do Brasil, constatou-se a popularidade de quadrilhas em várias cidades. Em algumas delas, como Santa Luzia do Norte, em Alagoas, quadrilhas compostas e dirigidas por compositores locais tinham deixado marcas na memória de pessoas mais idosas, que nelas viam com nostalgia um bem cultural perdido. Eram designadas como Quadrilhas Imperiais.

A partir de 1974, o tema quadrilhas passou a ser considerado no âmbito de projeto brasileiro voltado ao desenvolvimento de uma musicologia de orientação teórico-cultural. O assunto surgiu como de sendo de interesse pelo fato de então desenvolver-se um projeto dedicado ao tema culturas musicais na América Latina no século XIX no departamento de Etnomusicologia do Instituto de Musicologia. Colonia oferecia-se para o tratamento de questões relacionadas com danças, bailes e música de divertimento, vaudevilles, óperas cômicas e operetas por ser cidade de Jacques Offenbach (1819-1880), também este compositor de quadrilhas.

Os estudos da literatura dirigiu a atenção a questões de origem, sentidos e desenvolvimento da quadrilha através dos séculos. A quadrilha ter-se-ia originado nas Country dances inglesas, o que significa ter sido nos seus primórdios relacionada nos seus sentidos com dansas de terras do interior, de meios rurais, camponeses, de trabalhadores da terra. Não eram propriamente registros de danças do povo do interior, mas danças que a elas se referiam nos seus sentidos ou as estilizavam. Essas danças, na França, teriam sido as contradanças, designação que diria respeito à formação dos dançantes frente-a-frente. Levantou-se porém a questão se essa designação não seria antes resultado de uma deturpação ou afrancesamento do termo inglês country.

A prática da quadrilha em bailes de sociedade, também de círculos da aristocracia no século XVIII é documentada, assim como a sua popularidade à época de Napoleão Bonaparte (1769-1821. Pode-se compreender que nesses contextos, em bailes e festas marcados por alegria, sentidos subjacentes provocadores de sorrisos com costumes e expressões de gente inculta dos campos manteve-se presente, embora nem sempre explícitos. Ter-se-ia aqui um fenômeno sócio-psicológico similar àquele de danças que se referem a costumes populares como polcas ou escocesas.

Nas primeiras décadas do século XIX, as quadrilhas mantiveram-se como principais danças em bailes, passaram porém por mudanças e modas. Pode-se constatar a intensificação de tendências de estandartização, principalmente decorrentes da atuação sistematizadora de mestres de danças. Partes das quadrilhas passaram a ser designadas segundo passos ou figuras coreográficas, permitindo apenas em alguns casos que se reconheça relações com a vida da terra ou campônia. Um desses termos seria a parte designada como La Poule. Outro aspecto dos desenvolvimentos foi o do emprêgo de melodias conhecidas e apreciadas de operetas e óperas. Este foi o caso de árias de óperas de G. Verdi (1813-1901), cujas obras foram muito apreciadas na segunda metade do século XIX no Brasil, podendo-se salientar quadrilhas dos I Lombardi (1843).

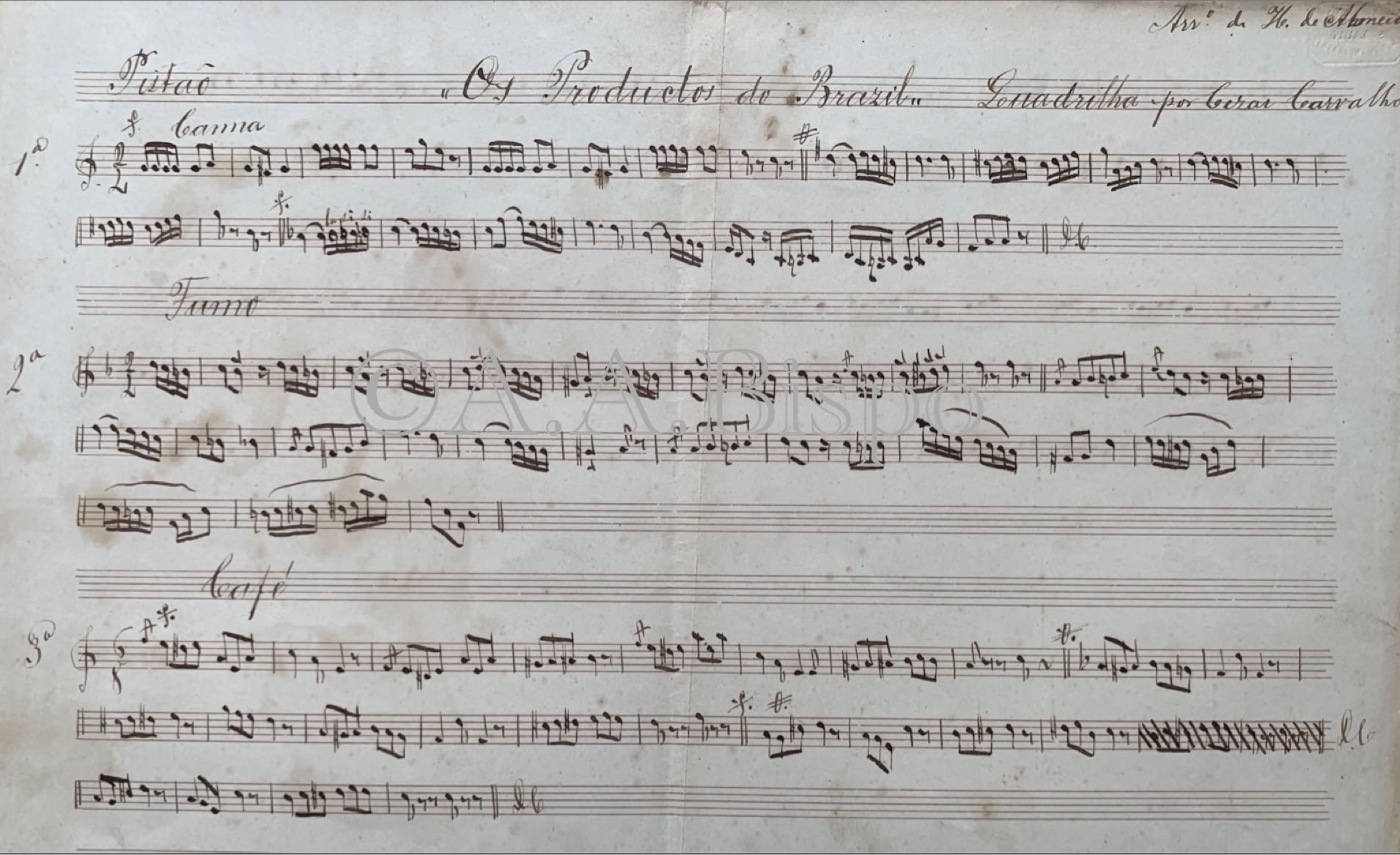

Entre as quadrilhas levantadas no Brasil, a quadrilha Productos do Brazil de César Carvalho mereceu particular atenção em várias ocasiões. A quadrilha, cujo autor é pouco conhecido, foi arranjada para conjunto instrumental provavelmente a partir de uma versão para piano por um músico local. As partes manuscritas indicam ter sido executada por orquestra constituída por instrumentos de corda e metal. Nela, o trompete desempenha um papel de importância. Após a introdução, as suas partes referem-se a produtos agrícolas do Brasil, à cana, ao fumo, ao café e ao algodão. A música se caracteriza pela alternância de metros, binários, ternários e de 6/8. Foi uma das quadrilhas de Parati consideradas em concerto e conferência na sede da representação do Estado de Schleswig-Holstein na antiga capital da Alemanha por ocasião de exposição comemorativa de Julia da Silva-Bruhns (1851-1923), a mãe de Thomas Mannn (1875-1955), proveniente que foi da região de Parati.

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui