BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Antonio Alexandre Bispo

Johann Wenzel Stamitz /Jan Stamic (1717-1757), violinista, violista, executante de viola d’amore, compositor, regente e professor, nascido na Boêmia e atuante no Palatinado, um dos mais relevantes vultos da história da música na Europa do século XVIIII, considerado como fundador da Escola de Mannheim, foi objeto de estudos culturais e musicológicos desenvolvidos no Brasil desde a década de 1960.

Os estudos tiveram prosseguimento na Europa a partir de 1974 no âmbito de projeto brasileiro de desenvolvimento de uma musicologia orientada segundo processos em contextos globais e, reciprocamente, de estudos culturais de condução musicológica em cooperações internacionais possibilitado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Os estudos foram sediados no Instituto de Musicologia da Universidade de Colonia e desenvolvidos com a colaboração de outros pesquisadores. Foram conduzidos conjuntamente com musicólogos portugueses que ali atuavam.

A Escola de Mannheim adquire um significado de extraordinário significado nos estudos histórico-musicais do século XVIII na Europa. Entre os compositores que são nela estudados salienta-se Johann Stamitz, assim como os seus filhos Carl Stamitz (1745-1801) e Anton Stamitz (1750-?), assim como Carl Joseph Toeschi (1731-1788), Christian Cannabich (1731-1798), Ignaz Holzbauer (1711-1783) e Franz Xaver Richter (1709-1789).

A consideração da Escola de Mannheim dirige a atenção a elos e relações entre regiões européias, a processos que ultrapassam fronteiras regionais. Johann Stamitz teve a sua formação na tradição da vida musical centro-européia, centralizada na prática musical nas igrejas em região marcada por processos de re-catolização. Estudou em Brünn com Carlo Tessarini (1690-1766), sendo marcado pela tradição musical itálica. Alcançou cedo renome como violinista. Em 1741, pela impressão causada pela sua atuação como músico nas solenidades de matrimônio do príncipe Carl Theodor (1724-1799) do Palatinado, foi por este nomeado em 1750 a mestre de concerto e diretor de música de câmara da Corte de Manheim.

Neste cargo, ao lado de outros músicos, em particular de Alessandro Toeschi (ca. 1700-1758) como primeiro violino, contribuiu a que a orquestra alcançasse um nível de alta qualidade, tanto na execução instrumental, sobretudo de cordas, na condução ordenada de arcos, na precisão de execução e interpretação, na unidade de conjunto orientada pelo instrumentista condutor ou dirigente, na disciplina dos músicos, fazendo com que se tornasse conhecida em toda a Europa.

Como mestre, formou discípulos, entre eles os filhos de Toeschi. As suas obras, assim como aquelas daqueles por ele formados, caracterizaram-se por efeitos produzidos por constrastes dinâmicos e conduções melódicas que contribuem à unidade do todo, constituindo as assim-chamadas „maneiras de Mannheim“. A Corte do Palatinado tornou-se um centro musical de projeção supra-regional, com características modelares, impressionando outros músicos, entre eles Leopold Mozart (1719-1787). O fato de W. A. Mozart (17556-1791) ter visitado Mannheim e ali atuado é um testemunho desse significado.

A música na Corte de Mannheim entre ca. 1740 e ca. 1780 tem sido assim tratada com particular atenção na musicologia, uma vez que também foi de importância para os estudos referentes a Mozart, que ali esteve quatro vezes, tomando conhecimento da alta qualidade e precisão da orquestra, de de seus instrumentistas e compositores. Em 1777, Mozart realizou em Mannheim vários concertos e atuou como mentor de príncipes. A orquestra de Corte de Mannheim foi de significado para o desenvolvimento da linguagem musical e da prática sinfônica, assim como para a promoção da virtuosidade instrumental e da composição.

Em estudos referentes às características estilísticas de obras de compositores da Escola Mannheim, tem-se salientado o desenvolvimento da sinfonia nas suas quatro partes, a primeira com os seus desenvolvimentos dramáticos, a segunda, lenta e expressiva, o minueto como dança estilizada e o final. Sobretudo salientou-se o papel da dinâmica, tornando-se famosos os crescendi da orquestra de Mannheim.

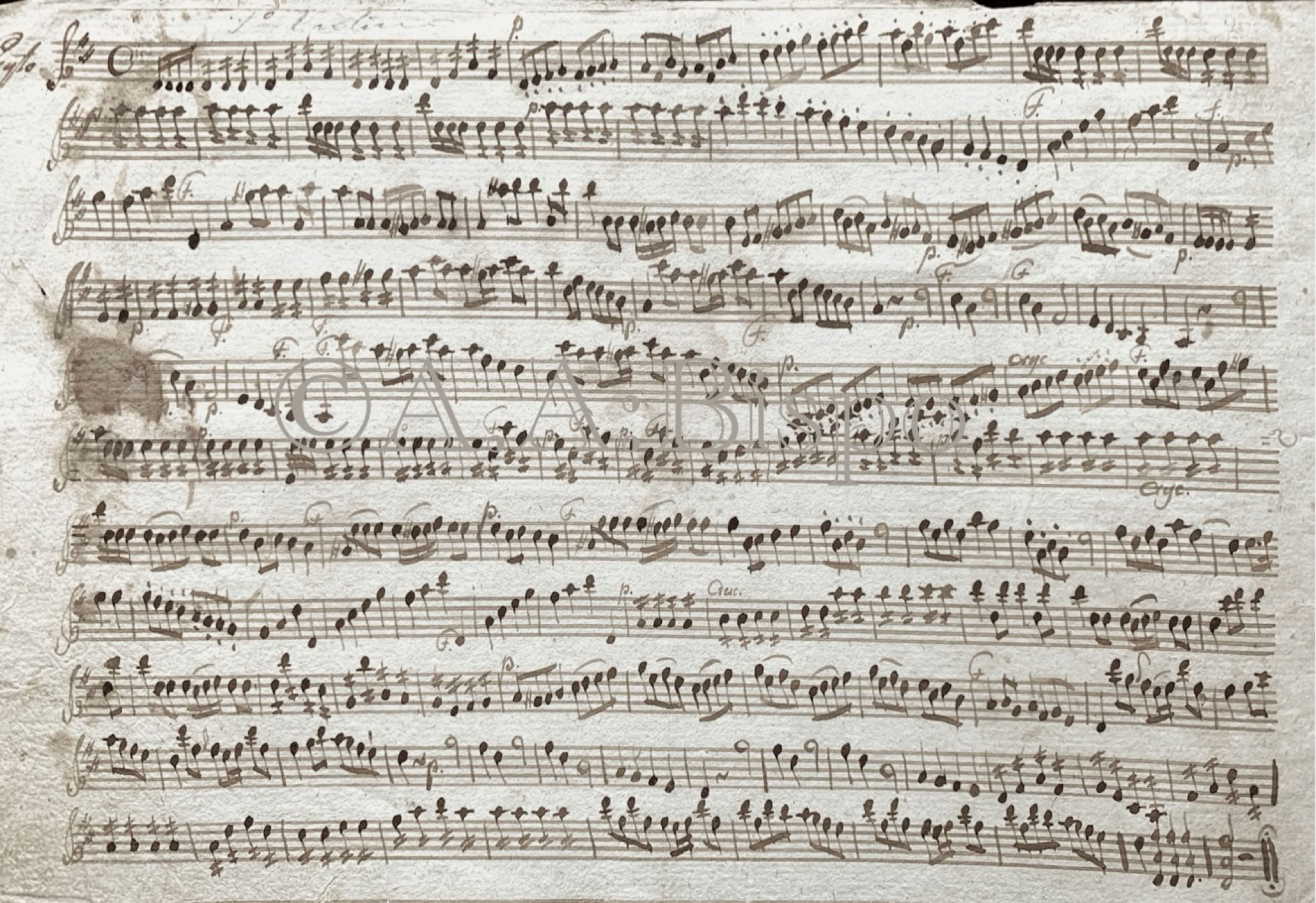

Nas pesquisas desenvolvidas desde meados da década de 1960 em São Paulo, foram descobertas fontes que documentam a recepção e o cultivo de obras da Escola de Mannheim em cidades do vale do Paraíba no século XVIII. Entre elas salienta-se uma sinfonia para dois violinos, dois oboés, violas, duas trompas e baixo de Johannes Stamitz, designado em italiano como "Signor Stamitz". Essa obra pertenceu ao repertório de Manuel Gonçalves Franco, de Guaratinguetá, cidade então florescente pelo comércio do ouro no caminho entre os locais de sua extração em Minas Gerais e porto de Paratí no Atlântico. A obra teria vindo através de Portugal, mas teria sido resultado de difusão de composições de casas do comércio musical em Paris. A sua presença em cidades como Guaratinguetá surge assim como relevante para estudos de caminhos difusivos e para a história da música em Portugal.

Manuel Gonçalves Franco, cujo nome nas partes indica ter sido o seu proprietário ou copista, revela-se como uma personalidade com conhecimento de tendências contemporâneas na Europa, marcado por erudição e sólida formação musical. Surge como agente e mediador de processos difusivos, uma vez que obras de sua propriedade foram copiadas e mantiveram-se na prática musical de outras cidades da região. Com elas relaciona-se necessariamente o desenvolvimento da prática instrumental, em particular da tradição violinísta que marcaria a vida musical de várias localidades. Músicos e membros de famílias de músicos que lideraram a prática musical através das décadas foram sobretudo violinistas.

A recepção e o cultivo de obras européias nessas localidades marcadas pelo caminho do ouro pressupõe a existência de condições adequados para a sua aquisição, aceitação e cultivo. Se documentam o desenvolvimento da pratica instrumental, sobretudo a tradição violinísta que marcou a região, levanta-se a questão das ocasiões para o seu cultivo. Embora seculares, anotações em cópias indicam que foram também executadas em igrejas, em determinadas ocasiões e momentos adequados, o que lembra a prática dos concerts spirituels em Paris e em outros centros europeus. Ainda que instrumentais, sem vínculos com textos religiosos, serviam fomento da espiritualidade, da introspecção, contemplação e meditação.

A permanência dessas obras em repertórios no século XIX revela continuidades na dinâmica dos desenvolvimentos. Essas permanências não podem ser consideradas apenas superficialmente no sentido de manutenção de obras do passado. Elas dizem respeito a concepções e estados mentais e psíquicos, a situações e contextos em que se inseriram.

A sinfonia de Johann Stamitz, levantada em pesquisas realizadas em cidades do vale do Paraíba, despertou grande interesse em círculos musicológicos alemães. Em 1975, Heinrich Hüschen (1915-1983) ministrava uma curso sobre W. A. Mozart e sua época, nele considerando a literatura especializada, a situação dos estudos, os seus desenvolvimentos e tendências. Nas aulas, tratou de compositores e obras de Mannheim no século XVIIII, do significado de Mannheim como centro musical na historiografia, em particular também nos estudos de Mozart. Considerou o seu desenvolvimento, as suas inserções contextuais e o o seu significado. Salientou a importância de suas dimensões européias através da atuação de músicos formados em Mannheim em outros centros europeus e a importância da prática instrumental nessa Corte do Palatinado para a música orquestral não só da época designada como clássica de Viena como também nas suas extensões e desenvolvimentos no século XIX.

O conhecimento da difusão e do cultivo de obras de compositores de Mannheim no Brasil, abriu novas perspectivas para a pesquisa, ampliando a área e os contextos a serem considerados nos estudos da Escola de Mannheim e do Pré-Classicismo em geral. Dirigiu a atenção a processos de difusão de obras de seus compositores para além do Atlântico, em regiões que eram então colonias de nações européias como o Brasil, levantando questões referentes a relações e processos, à recepção de composições, de estilos e tendências européias, de sua adaptação em outros contextos e de seus efeitos em desenvolvimentos. O conhecimento de obras de compositores de Mannheim descobertas no Brasil contribuiu neste sentido ao desenvolvimento de uma musicologia histórica para além das fronteiras geográficas da Europa, o que era escopo do projeto brasileiro.

Os manuscritos levantados eram documentos que comprovavam indubitavelmente extensões estilísticas e da prática musical da Escola de Mannheim no Brasil, o que até então tinha sido sugerido através análises musicais de composições já conhecidas da época colonial. Esses documentos abriam perspectivas agora fundamentadas documentalmente também para estudos dos impulsos que forneceram a desenvolvimentos da prática e da criação musical e de sua permanência em repertórios no século XIX. A consideração dessas fontes documentais em regiões extra-européias, exigia sobretudo abordagens e cooperações interdisciplinares.

Segundo a divisão de áreas disciplinares institucionalizada, as regiões extra-européias eram da alçada da Etnomusicologia. Já se tinha tomado consciência de que essa divisão devia ser questionada, uma vez que misturava separações de esferas geográficas com concepções e procedimentos metodológicos, daqueles baseados em fontes documentais como na História da Música ou daqueles partiam antes da pesquisa empírica, como na Etnomusicologia. Também regiões extra-européias exigiam estudos de fontes e enfoques historiográficos.

Significativamente, encontrava-se em andamento um projeto editorial dedicado à música na América Latina no século XIX, em princípio de natureza histórica, porém conduzido no departamento de Etnomusicologia em Colonia. Nos encontros que então se realizaram levantou-se a questão das relações entre a linguagem musical, a prática documentada nessas fontes históricas e aquela de expressões musicais transmitidas pela tradição. As obras de compositores de Mannheim encontradas no Brasil contribuíram à s superação de divisões entre entre esferas geográficas e áreas categorizadas como eruditas e populares, o que era também um dos objetivos do projeto brasileiro.

Os estudos e diálogos assim conduzidos levaram a consultas de arquivos e bibliotecas, assim como a uma jornada de estudos em Mannheim em 1975, a primeira de uma série que se realizaria nas décadas seguintes.

A consideração do conhecimento e da execução de obras de compositores do século XVIII no Brasil não é recente. A difusão de obras de compositores desse século foi sempre lembrada no contexto de estudos e realização de obras de J. Haydn e de W. Mozart no Brasil, salientando-se o papel desempenhado por Sigismund von Neukomm (1778.1858). A inserção dessas obras em contexto cultural amplo foi salientada em iniciativas de Martin Braunwieser (1901-1991) na década de 30 em São Paulo. Marcos foram a execução de A Criação de Haydn em tradução ao português e o fomento da obra de Mozart em círculos espiritualistas.

Compositores da Escola de Mannheim, mencionados antes de passagem em publicações e em cursos de História da Música, passaram a receber maior atenção apenas a partir das fontes levantadas em pesquisas na década de 1960. O descobrimento dessa documentação foi um dos fatores que mais contribuíram à tomada de consciência da necessária renovação de perspectivas nos estudos históricos e culturais através do direcionamento da atenção a processos em contextos globais, objetivo da Nova Difusão (ND) e do seu Centro de Pesquisas em Musicologia.

Em cursos de História da Música promovidos pela Nova Difusão em 1970, considerou-se com particular atenção as referências do autor e viajante inglês Charles Burney (1726-1814) sobre Johann Stamitz como fundador da Escola de Manheim por ter dela feito a orquestra da mais alta qualidade na Europa, famosa pela sua precisão técnica, assim como compositor de de 69 sinfonias e vários concertos, sobretudo para violino e flauta. O texto de Burney trouxe sobretudo à consciência as dimensões européias da orquestra da residência de Mannheim, não só pela proveniência de seus músicos - Johann Wenzel Stamitz provinha da Boêmia - como pelas suas consequências que de muito ultrapassaram fronteiras e que, na sua segunda geração, levou a que músicos de Mannheim atuassem em vários outros centros musicais europeus.

O século XIX foi principal foco de atenções dos estudos desenvolvidos e que tiveram continuidade em âmbito internacional. A análise de desenvolvimentos do século que foi o da Independência do Brasil exige a consideração de seus pressupostos, de processos já em andamento no qual se inseriam. Esses não foram abruptamente interrompidos e superados, dando lugar a uma nova fase, como apresentado em periodizações esquemáticas. Obras, expressões e práticas que passavam a pertencer ao passado mantiveram-se em repertórios, em complexas interações entre tradição e inovação. Tradicionais em determinados contextos, foram muitas vezes transmitidas anonimamente, sem indicação de autor ou data de composição. Apenas a análise, a ser conduzida necessariamente em dimensões globais, pode contribuir a um reconhecimento de situações e contextuais.

A existência de obras com a indicação de compositores que foram difundidas e cultivadas no Brasil representa um importante subsídio a essas análises e ao estudo de desenvolvimentos estilísticos e de prática musical. Por outro lado, continuidades não podem ser consideradas como resíduos ou permanências de um passado superado. Tendo sido expressões de contextos e processos, possuem uma potencialidade de revitalização, co-determinando desenvolvimentos.

Um dos objetos dessas reflexões foi o do questionamento de concepções historiográficas que se exprimem em termos de antes e depois, como no caso de distinções entre o Pré-Clássico e o Pós-Clássico. Reconheceu-se que um pensamento em compartimentos ou „gavetas“ implicava na situação paradoxal de ter-se de admitir em determinados contextos uma passagem do Pré-Clássico ao Pós-Clássico sem haver propriamente o que se poderia considerar de Clássico.

Essas distinções que perspectivam o passado a partir de um posicionamento posterior dificultam o reconhecimento de desenvolvimentos processuais nas suas implicações culturais, sociais e políticas. A problemática da periodização histórica e de modos de pensar segundo compartimentos referenciados pela história política teve a sua maior expressão no Festival Barroco do movimento Nova Difusão e do Departamento de Cultura do Município de São Paulo em 1970, Nele discutiram-se problemas referentes a categorizações como aqueles do pré-clássico e do clássico, assim como do uso indiferenciado dos termos "música barroca" e "música colonia".

Em 1976, os estudos contextuais realizados em Mannheim tiveram sequência em Kassel por ocasião dos Dias da Música (Kasseler Musiktage) que ali se realizavem e que foram então marcados por debates sobre a necessidade de estudos mais diferenciados do século XIX na pesquisa.

A presença de obras da Escola de Mannheim no Brasil foi estudada em várias outras ocasiões. Foi discutida em colóquio de professores e doutorandos em Colonia e em defesa de tese de doutoramento em 1979.

A temática foi tratada com o musicólogos que se destacaram na pesquisa do século XVIII em encontros e congressos. As reflexões dirigiram a atenção ao significado do estudo da recepção musical no Brasil, tema condutor do Simpósio Internacional Música Sacra e Cultura Brasileira em 1981, no âmbito do qual se fundou a Sociedade Brasileira de Musicologia.

Desde a fundação do Instituto de Estudos da Cultura Musical do Mundo de Língua Portuguesa (ISMPS) no Ano Europeu da Música, em 1985, os estudos ampliaram-se a outras regiões marcadas pelos portugueses. Os estudos foram considerados em encontros do projeto Music in Life of Man do ICM e forneceram subsídios para reflexões sobre processos de transplantação da Europa á America Latina, tema discutido em encontro regional paralelo ao I Congresso Brasileiro de Musicologia em 1987.

A obra foi tratada na Europa e no Brasil por ocasião do Ano Mozart em 1991 e no ciclo dedicado à Música no Encontro de Culturas realizado na Universidade de Colonia de 1997 a 2000, assim como no seminário dedicado à História da Música em Contextos Globais e no curso sobre o Classicismo e o Romantismo na Universidade de Bonn em 2002/03.

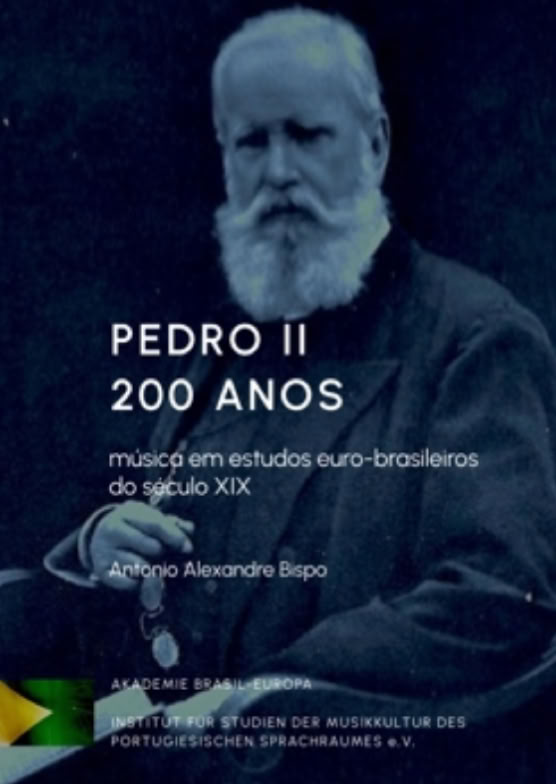

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui