BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Antonio Alexandre Bispo

Em época marcada pelo bicentenário de nascimento de D. Pedro II (1825-1891) reaviva-se o interesse pelo século XIX nos estudos culturais voltados ao Brasil. Torna-se oportuno assim recapitular trabalhos que vêm sendo desenvolvidos já há décadas em alguns de seus aspectos. Entre eles, cumpre recordar estudos referentes ao compositor Tristão José Ferreira.

Esses estudos, iniciados na década de 1960 em São Paulo e que passaram a ser desenvolvidos em âmbito internacional na Europa a partir de 1974/75, foram marcados por uma determinada orientação teórica. As pesquisas e reflexões foram primordialmente dirigidas a processos e suas interações, uma orientação que nasceu do intento de superar modos de pensar em compartimentos, em categorizações de esferas e áreas, do erudito e do popular, de limites e fronteiras, de divisões e separações.

A atenção passa a ser dirigida a desenvolvimentos que ultrapassam delimitações, também de linhas divisórias de regiões, estados e configurações nacionais, assim como também de periodizações rígidas da história, que favorecem modos de pensar em compartimentos, em gavetas. A necessidade de assim proceder foi reconhecida, entre outras razões, pela constatação de que limites de estados e regiões não foram estáticos e perenes, passaram por modificações no decorrer da história tanto no Brasil como na Europa. Não se pode assim falar de Alemanha como um todo antes da fundação do Império Alemão, não se pode partir da Itália no sentido atual antes da unificação itálica no século XIX.

Essa orientação levou a que também no estudo histórico-cultural do Brasil o interesse fosse dirigido a mudanças, transformações, movimentos, mobilidades, transferências, a processos que levaram a desenvolvimentos, a florescimentos da vida cultural e a arrefecimentos ou decadências.

Uma outra característica dos princípios teóricos que orientaram esses estudos de processos culturais foi a sua condução a partir da música. A música surge como princípio condutor da análise de processos e, reciprocamente, os estudos musicológicos devem ter uma orientação culturológica.

A escolha da música como princípio condutor resultou do intento de se considerar prioritariamente nos estudos culturais movimentações psíquicas e mentais, mudanças sócio-psicológicas, de afetos e emoções nas suas relações com disposições mentais e suas consequências em ações e realizações. A partir da música, que segundo constatacões de antigas origens não só expressa, mas também move afetos, viu-se a possibilidade de considerar de forma mais fundamentada essas dimensões da cultura imaterial, psicológicas e sócio-psicológicas que em geral ou não são tratadas ou são consideradas em interpretações arbitrárias.

Os estudos assim dirigidos determinaram também estudos musicológicos relacionados com Minas Gerais no século XIX. O interesse das pesquisas e reflexões foi sobretudo o de considerar, a partir da música, as consequências do arrefecimento econômico resultante do esgotamento de minas. A visão de Minas nos estudos musicológicos na década de 1960 era por demais limitada à época do ouro do século XVIII, pouco atentando-se a desenvolvimentos seguintes, havendo a tendência de considerá-los sob a perspectiva da decadência, não nas suas características e valores próprios.

A atenção a processos, a mobilidades e à ultrapassagem de divisões levou a considerar mais atentamente a vinda de músicos e compositores formados na vida musical de cidades mineiras aos centros então em desenvolvimento do vale do Paraíba em São Paulo. Essas considerações e reflexões, discutidas no âmbito de estudos de Metodologia da História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo, no Centro de Pesquisas em Musicologia e na área de História da Arte e da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, levaram à realização do Festival Barroco em 1969. evento possibilitado pelo Departamento de Cultura de São Paulo.

Neste evento, procurou-se não só discutir revisões de conceituações do Barroco, questionar periodizações, dirigir a atenção a contextos globais, mas sim também considerar o Barroco Mineiro sob o aspecto de processos que levaram à ida de paulistas ao interior, à descoberta das minas, às interações resultantes de movimentação de gentes e de transportes por caminhos que atravessavam limites e, posteriormente, às vindas de mineiros a regiões de São Paulo à procura de novas condições de trabalho e vida com a decadência da extração, o que significou uma reorientação de rumos em diferentes sentidos. Essa visão dirigida a processos favoreceria a superação de um modo de pensar em esferas e áreas delimitadas a partir de projeção do presente ao passado.

Tristão José Ferreira, advogado e músico de Vila Rica (Ouro Preto), foi um dos compositores de Minas Gerais considerados em estudos desenvolvidos em São Paulo desde a década de 1960 e conduzidos em estreitas relações com aqueles dos seus filhos de nome Francisco de Paula Ferreira. Estes compositores despertaram particular atenção no âmbito do Centro de Pesquisas em Musicologia por vir ao encontro do escopo do movimento Nova Difusão em promover concepções e procedimentos orientados segundo processos culturais.

Nascidos em Minas Gerais e transferindo-se para São Paulo em sequência a casamentos com paulistas, os filhos de Tristão José Ferreira surgiam como exemplo de interações entre Minas Gerais e São Paulo nos seus diferentes aspectos no decorrer dos séculos. Através deles, obras de Tristão José Ferreira foram difundidas em cidades da região do vale do Paraíba.

Tristão José Ferreira tinha sido sempre considerado cursos de História da Música em conservatórios que ainda utilizavam a Storia della Musica nel Brasile de Vincenzo Cernicchiaro (Milão: Fratelli Riccioni 1926), como o Conservatório Musical Carlos Gomes de São Paulo, centro do ensino musical na tradição ítalo-brasileira. Tinha-se conhecimento de um Ofício de Semana Santa de Tristão José Ferreira. O fato de ter sido essa obra editada no Rio de Janeiro sugere que o próprio compositor a teria considerado como digna de ser difundida. Tristão José Ferreira, que adquiriu renome sobretudo na advocacia, era antes de tudo um erudito.

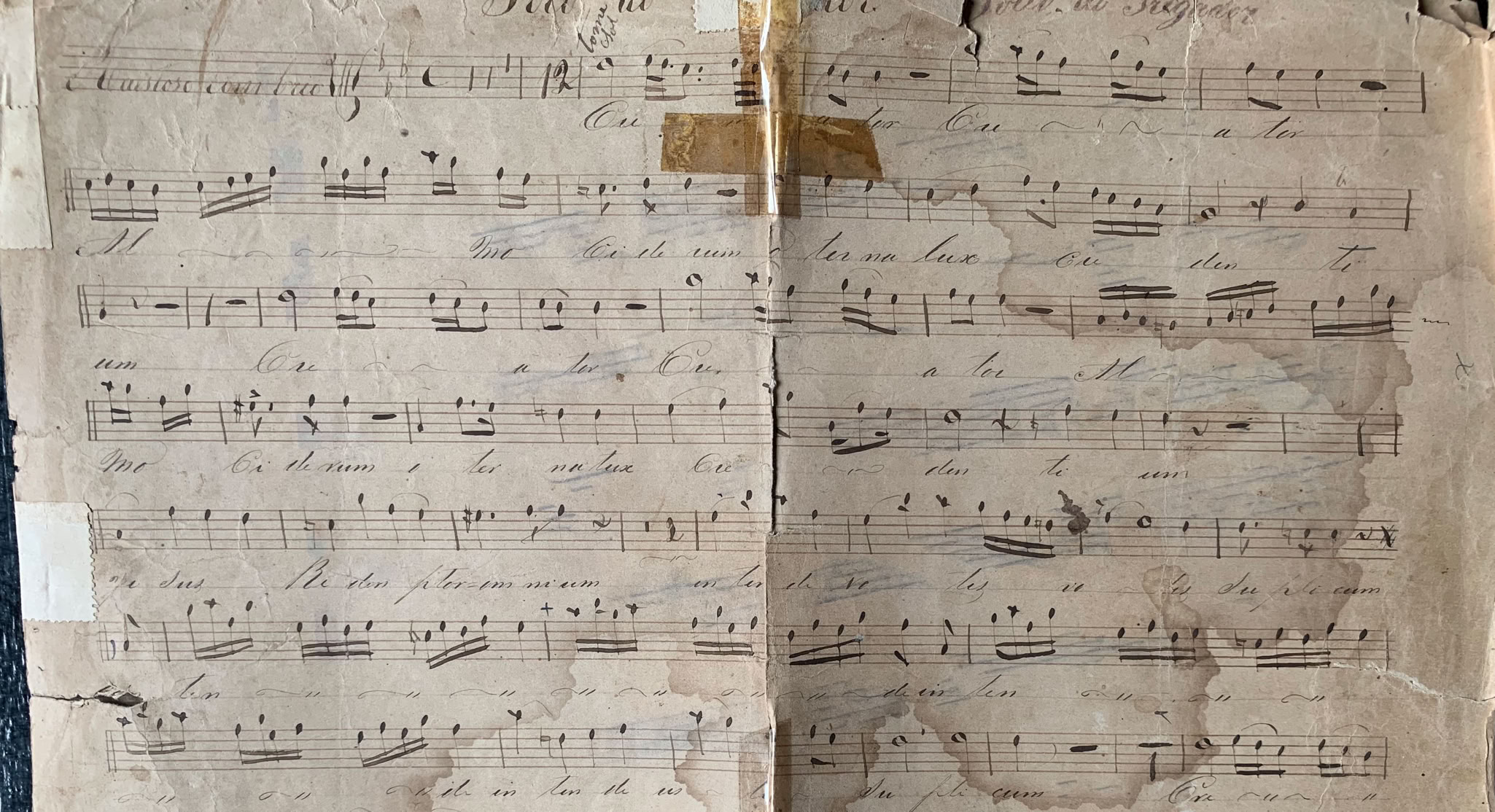

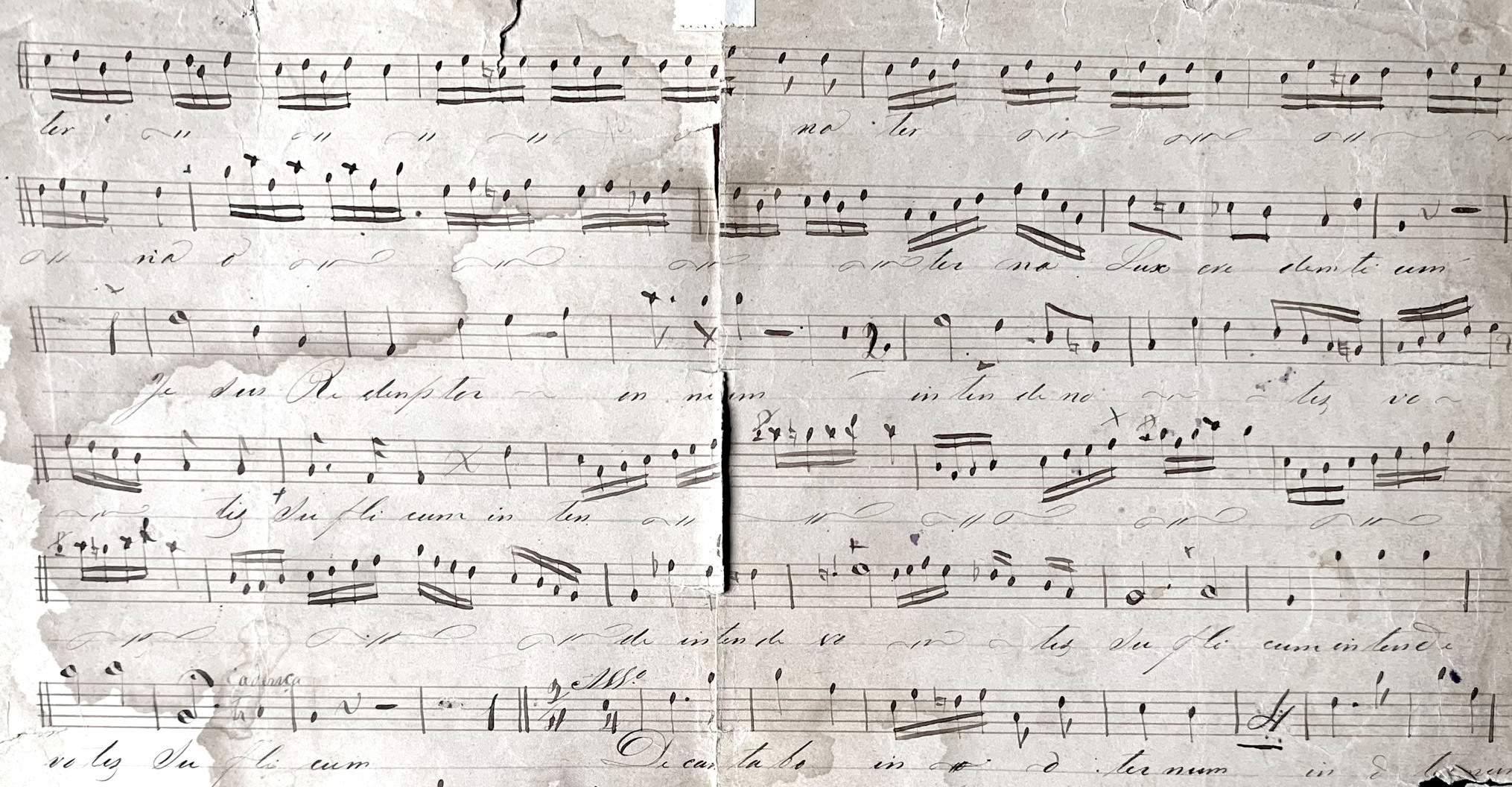

Um dos primeiros empreendimentos de estudos realizados após a oficialização do movimento Nova Difusão e do seu Centro de Pesquisas em Musicologia como sociedade em 1968 foi viagem de contatos e pesquisas a várias cidades de Minas Gerais. Procurou-se nela intensificar relações já há muito existentes entre músicos e instituições de São Paulo com aquelas de Minas Gerais, entre eles aqueles entre Andrelino Vieira e músicos de São João del Rei. No Museu da Música de Mariana, em estudos com a sua diretora, Maria da Conceição Resende (*1919), considerou-se a difusão de obras de Tristão José Ferreira, em particular do seu Ofício, constatando-se a existência de manuscritos com datas de 1839, 1840 e 1841.

Os estudos de compositores mineiros e paulistas no Exterior inseriram-se em projeto brasileiro de desenvolvimento de uma pesquisa musical orientada segundo processos culturais em contextos globais possibilitado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). O projeto foi sediado no Instituto de Musicologia da Universidade de Colonia, contando com a colaboração de pesquisadores da área de Estudos Regionais voltados a São Paulo no Instituto Português-Brasileiro da universidade. Colonia, um centro do Catolicismo na Alemanha, foi, com as suas instituições e com a sua Biblioteca Arquidiocese cidade particularmente adequada para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a música sacra.

A reconsideração desse século na pesquisa musical, em particular na esfera sacro-musical, a revisão de concepcões que tinham marcado o Cecilianismo nas suas diferentes contextualizações, foi um dos aspectos tratados no contexto do Ano Palestrina de 1975. O projeto musicológico brasileiro reconhecera já na sua elaboração em São Paulo a oportunidade de se considerar essa data para o desenvolvimento de estudos relacionados com a música sacra.

O interesse pelo século XIX na musicologia era porém mais abrangente. As culturas musicais da América Latina no século XIX era tema de um projeto editorial de estudos do século XIX em regiões extra-européias então em andamento e que contava com a colaboração de vários pesquisadores latino-americanos. Em vários encontros discutiram-se as fontes levantadas no Brasil e a situação dos estudos histórico-musicais, considerando-se também Tristão José Ferreira. Os seus nomes e obras, assim como a situação da pesquisa foram considerados com Francisco Curt Lange (1903-1997) nas suas estadias em Colonia.

Em 1976, no âmbito das Jornadas de Música de Kassel (Kasseler Musiktage), que foram dedicadas ao século XIX, lembrou-se que não só músicos, obras e práticas de execução, gêneros e formas desse século tinham caído no esquecimento, merecendo ser reconsiderados a partir de critérios adequados. Também personalidades de alta formação e erudição que se dedicaram à música não deveriam mais ser desvalorizados como diletantes, mas sim reconsideradas, o que seria de significado para a história da própria musicologia.

As relações interdisciplinares abriram novas perspectivas também na área da Musicologia Histórica. Não só países extra-europeus passaram a ser considerados sob a perspectiva histórico-musical, como também aproximações teóricas e procedimentos desenvolvidos na pesquisa empírica passaram a contribuir a análises de desenvolvimentos históricos. Sobretudo neste contexto revelou-se a necessidade de consideração de pensadores, estudiosos, de correntes de pensamento, da formação de músicos e sobretudo de sacerdotes, literatos, juristas, médicos e representantes de outras áreas que também se dedicaram à música. No âmbito do projeto, não se tratava apenas de considerar representantes da história das idéias mais recente dos diferentes países, de vultos da literatura e da história das idéias, mas sim também da formação em séculos mais remotos, de métodos de ensino de agentes religiosos.

Essa preocupação também vinha ao encontro de reflexões encetadas anteriormente no Brasil. Há muito estudavam-se os métodos empregados pelos jesuítas nas suas atividades missionárias e nos seus colégios. A introdução nos estudos superiores da Licenciatura em Música com as suas áreas de Etnomusicologia e Estética e Psicologia da Educação no início da década de 1970 levou a uma intensificação de estudos referentes à música no ensino em suas inserções em processos culturais e sociais. O incentivo a que os educadores passassem a considerar com mais atenção a música nos contextos sócio-culturais em que atuavam significava também um incentivo a estudos do papel da música num sistema de saber transmitido de forma dirigida ou informal. A atenção devia ser dirigida à inserção da música em sistema de organização de conhecimentos de remotas origens, como tratado, em 1973, em conferência sobre as Artes liberais proferida no Instituto Musical de São Paulo. Nesse sistema, a música integra o Quadrivium, ao lado da Aritmética, Geometria e Astronomia, sendo que a gramática integra o Trivium, ao lado da Dialética e da Retórica.

Nos estudos desenvolvidos em Colonia, as considerações concernentes à música e à gramática no conjunto das Artes liberais tiveram continuidade sob o ponto de vista teórico-musical com Heinrich Hüschen (1915-1993) e Karl-Gustav Fellerer (1902-1984). Sob o aspecto teológico e nas instituições eclesiais e missionárias, o sistema baseado no Quadrivium e no Trivium em Portugal e no Brasil foi considerado em diálogos e.o. com o Cônego José Augusto Alegria (1917-2004) de Évora.

Foco das atenções nos estudos realizados no Brasil e na Alemanha foi zm Solo ao Pregador copiado no Vale do Paraíba ainda em 1879. As partes encontradas revelam uma constituição da orquestra marcada por instrumentos de sopro, o que parece ser resultado de uma reinstrumentação segundo as possibilidades locais: dois violinos, flauta, clarineta, trombone, oficleide, dois pistons e baixo.

A obra tinha sido já analisada na área de pós-graduação em História da Música no Instituto Musical de São Paulo, sendo comparada com outras composições do hino Sacris Solemniis, designadas como solos, recitados ou árias ao pregador. Ponto de partida desses cotejos foi o Recitado para o Pregador de André Gonçalves Paixão, datado de 1835.

O hino Sacris solemniis, atribuído a S. Tomás de Aquino (1225-1274), é um dos hinos que se inserem no contexto e sentidos da festa de Corpus Christi. Foi composto a pedido do Papa Urbano IV (1261-1264) por ocasião da instituição da festa em 1264. As considerações sobre a história desse hino e do seu uso na festa de Corpus Christi e nos ofícios das Horas nos encontros abriram perspectivas para o reconhecimento de seu significado no repertório de música sacra do passado brasileiro. Lembrou-se que a festa de Corpus Christi com a sua procissão, na qual tomam parte os diferentes grupos da sociedade, representa um dos pontos altos do calendário religioso de muitas cidades do Brasil. Foram - e são ainda - celebradas com grande aparato em cidades de Minas Gerais e de São Paulo, aqui em particular no Vale do Paraíba.

O Sacris solenmniis pertence em princípio à Hora noturna (Matutina) do Officium Lectionis, pode ser porém cantado durante a procissão do dia. O Officium Lectionis é uma Hora de oração originada da matutina que é centralizada na leitura de um texto bíblico. Uma Hora de leitura é constituída pelo hino, por três salmos, por uma leitura da bíblia, uma leitura mais longa de um texto de antigos autores eclesiásticos ou de um texto hagiográfico e por uma oração. Aos domingos e dias feriados e festivos canta-se o Te Deum.

Devido ao fato do Officium Lectionis constar sobretudo de leituras de textos, foi designada no Brasil como Hora do pregador. O hino que abre a hora, segundo a tradição em geral o Sacris solemniis. Os termos solo, recitado, ária ao pregador, encontrados em vários manuscritos de obras dos séculos XVIII e XIX no Brasil, constituíram um enigma para pesquisadores sem maiores conhecimentos litúrgicos. Muitos julgavam ser apenas um canto que precedia a homilia ou ao sermão durante a missa.

O texto expressa a alegria no dia de festa que leva a que se entoe cantos de louvor do fundo do coração: da vibração das cordas do interior soa a anunciação ou pregação pública (Et ex praecordiis sonent praeconia). O conceito de praeconium, referindo-se àquele que prega, explica a designação tradicional de hino, recitado ou ária ao pregador.

Fundamental é porém a menção à morte ou superação do Velho no seu sentido teológico-antropológico do homem carnal e à renovação. As três palavras finais do primeiro verso do hino referem-se assim ao processo de transmissão. Das cordas do interior do homem que vibram, soa a pregação que leva à transformação do Velho em Novo. As concepções referem-se aqui à retórica daquele que prega, ao movimento das cordas do seu interior como pressuposto para o que anuncia e o objetivo último, a recepção por parte do ouvinte, no qual se processa a renovação.

A consideração desses sentidos surge como pressuposto para a consideração adequada do Sacris Solemniis de Tristão José Ferreira. Ele não é expressão de música apenas brilhante, sem maior profundidade, testemunho de uma música sacra influenciada pela música profana como em geral a música da tradição coro-orquestral do passado foi injustamente criticada.

Sacris solemniis

iuncta sint gaudia,

et ex praecordiis

sonent praeconia;

recedant vetera,

nova sint omnia,

corda, voces, et opera.

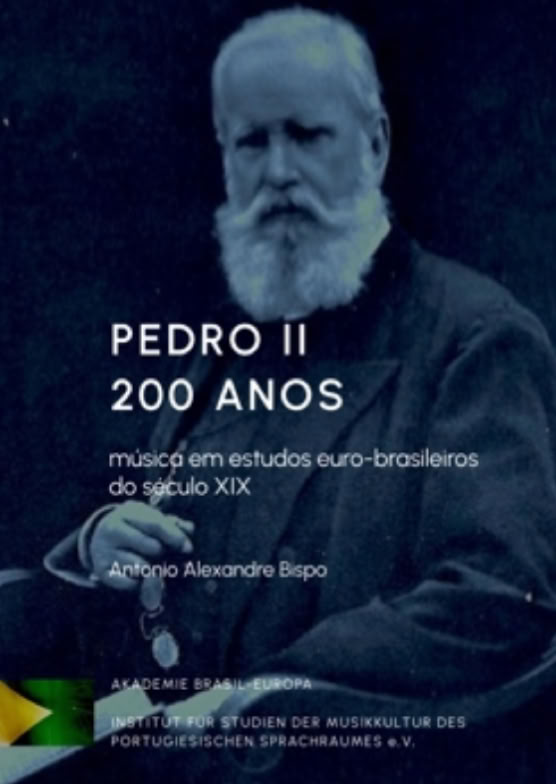

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui