BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA

REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA

EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

Antonio Alexandre Bispo

Em anos marcados pelo bicentenário de D. Pedro II em 2025 torna-se oportuno recapitular estudos do século XIX que vêm sendo desenvolvidos há mais de meio século, que foram iniciados na década de 1960 no Brasil e que tiveram continuidade desde 1974 em âmbito internacional na Europa.

Orientação teórica e metodologia

A atenção tem sido voltada primordialmente à música como princípio condutor de estudos culturais em dimensões globais, o que exige por outro lado que os estudos musicológicos tenham uma orientação científico-cultural. Os estudos musicológicos devem ser neste sentido marcados por perspectivas voltadas a processos que transpassam fronteiras e delimitações em diferentes sentidos, regionais, nacionais e continentais, de esferas sócio-culturais, de grupos e áreas categorizadas que determinam visões e procedimentos. A atenção à música na sua inserção em processos históricos e suas interações em contextos globais surge como pré-condição para que os conhecimentos assim ganhos possam servir á condução de análises.

A música como princípio condutor de análises de processos culturais é de significado sobretudo para estudos sócio-psicológicos.. Relembrando concepções seculares, de remotas origens, mas que mantém atualidade pela sua evidência, a música move afetos, ou seja, movimenta o interior do homem. Música não é apenas expressão, como em geral considerado, mas agente que atua em processos psíquico-mentais, que co-determina situações e mudanças emocionais e mentais, que movimenta interiormente indivíduos e coletividades. Torna-se assim um princípio relevante para a percepção e análise de atmosferas, de situações e mudanças de psique e de mentes,assim como de seus efeitos que co-determinam a ações e desenvolvimentos.

O reconhecimento do significado da música como princípio condutor de estudos - representando um "turn" ao lado de outros nas ciências culturais ou humanas - , não é recente. Foi reconhecido e tematizado pioneiramente na década de 1960 no movimento Nova Difusão e seu Centro de Pesquisas em Musicologia em São Paulo, sendo praticado e desenvolvido nas décadas que se seguiram. Constituiu escopo de projeto de estudos elaborado no Brasil que teve continuidade em âmbito internacional na Europa. Esses estudos exigiram levantamento e consultas de fontes em bibliotecas, arquivos e acervos particulares, e os resultados dessas pesquisas foram tratados em diversas ocasiões e diferentes contextos em colóquios, conferências, ciclos de estudos, publicações, simpósios e congressos.

Esse direcionamento da atenção a dimensões globais de processos foi um dos fatores - não o único - que justificaram uma maior concentração de interesses em questões de música sacra. A música nas igrejas, nas atividades missionárias, nas atividades do clero e de ordens, no ensino em escolas religiosas não pode ser estudada adequadamente sem a consideração de elos supranacionais que levam por último a Roma, a pronunciamentos pontifícios e à legislação referente à música sacra.

A estrutura hierárquica da igreja e sua centralização não permitem que normas e diretrizes sejam fundamentalmente desobedecidas. Correspondendo à auto-compreensão do Catolicismo, este é universal. Essa constatação, porém, não significa que não se considere e analise diferenças na concretização de diretivas, ensinamentos e na recepção de tendências da música sacra de outros contextos. As relações entre o universal e o particular foi objeto de reflexões sob o aspecto cultural desde meados da década de 1960.

Essas reflexões trouxeram à consciência o significado de considerações mais atentas do sempre lembrado lema Unidade na Diversidade e Diversidade na Unidade, moto frequentemente considerado na literatura e que foi tematizado no I Simpósio Internacional Música Sacra e Cultura Brasileira levado a efeito em São Paulo em 1981 com a participação de representantes de instituições pontifícias.

A tomada de consciência da necessidade de consideração dos contextos e processos historico-culturais nos quais se inseriram os pronunciamentos de autoridades eclesiásticas deu-se em época marcada por mudanças decorrentes do Concílio Vaticano II. Até então, as concepções, a prática e a produção musical religiosa tinham sido determinadas pelos preceitos do Motu Proprio de Pio X (1903) e de documentos eclesiásticos que o seguiram, entre eles a encíclica Musicae sacrae disciplina de Pio XII (1955). O significado do Motu Proprio de Pio X, de 1903, foi sempre salientado, o seu conteúdo estudado, tendo adquirido um cunho normativo que determinou concepções, a prática e a criação musical de grande parte do século XX.

A situação impregnada por anelos de renovação dos anos pós-conciliares favoreceu um direcionamento da atenção a contextos epocais nos quais os respectivos pronunciamentos se inscreveram e que os motivaram. Tratou-se assim de uma mudança de perspectivas na consideração da legislação eclesiástica referente ou de relevância evidente para estudos de música sacra, que passava assim a ser em princípio voltada a análises de processos..

Essa reorientação dirigiu a atenção aos pontificados, às tendências de pensamento, ao enfoque e concentração de atenção dos pontifices, à sua posição perante situações, decorrências e desenvolvimentos a partir de seus posicionamentos e visões, de sua formação e experiências. Essa enfoque científico-cultural exige que seja considerada não apenas a legislação sacro-musical, mas também outros pronunciamentos, breves, encíclicas ou outros documentos que não tratam especificamente da música sacra nos estudos dos respectivos pontificados e da política eclesiástica nas suas dimensões mundiais.

A partir de 1974, os estudos iniciados e em andamento no Brasil passaram a ser conduzidos em âmbito internacional primeiramente em ciclo luso-brasileiro de estudos realizado em Portugal e na Espanha e que, foram a seguir sediados na Universidade de Colonia. A atenção a questões de música sacra, em particular de correntes sacro-musicais do século XIX, vieram ao encontro de tendências, interesses e preocupações então atuais. A passagem do centenário da escola de música sacra de Ratisbona em 1974, principal centro do Cecilianismo, foi um dos fatores que levaram ao questionamento de ideários e práticas do movimento restaurativo do séculoi XIX. A celebração dos 450 anos de Palestrina em 1975 dirigiu a atenção não só à época tridentina e a posições e práticas vistas como modelares através dos séculos, como também e principalmente ao século XIX como aquele que foi o da Restauração e Historicismo, em particular visões, procedimento e iniciativas do Cecilianismo.

As questões que se levantavam perante as mudanças na música sacra decorrentes do Concílio Vaticano II traziam à consciência uma necessária relativização do ideário restauracionista de contextualização européia do Cecilianismo e de suas extensões e consequências em países e regiões de outros continentes. Essa problemática foi tratada sob o aspecto da América Latina em projeto então em andamento referente às culturas musicais na América Latina no século XIX. Os resultados de pesquisas anteriormente realizadas no Brasil contribuiram a que se reconhecesse a exigência de uma maior diferenciação de processos de cunho restaurativo no século XIX.

A recepção do Cecilianismo – e também do Ultramontanismo da "Luta Cultural" (Kulturkampf) na Alemanha – foi um dos aspectos e momentos de um desenvolvimento muito mais complexo e que exigia estudos mais atentos nas suas decorrências no tempo e em diferentes contextos. Tendências voltadas a uma recuperação ou reintensificação religiosa da sociedade, de reforma reativa perantes processos secularizadores tiveram também a sua expressão musical em obras que, na sua linguagem musical, não correspondiam precisamente àquelas preconizadas pelos cecilianistas.

Como discutido em Ratisbona por motivo do centenário da escola de música sacra, o próprio movimento cecilianista na Europa Central não foi isento de diferenças. Considerou-se que, como constatado nos estudos desenvolvidos no Brasil, compositores de extremada religiosidade, empenhados na recuperação ou reinstauração de uma vida familiar e da sociedade fundamentada e guiada pela religião, de formação de novas gerações segundo critérios de piedade religiosa e normas morais eclesiásticas, manifestaram e procuraram alcançar esses anelos em composições que, na sua linguagem musical, diferiam estilisticamente daquelas apregoadas pelos cecilianistas.

O principal representante da pesquisa sacro-musical católica na Alemanha, Karl-Gustav Fellerer (19002-1984), tratou da legislação sacro-musical em muitas publicações e cursos. Salientou entre outros, não só o significado do breve Docta Sanctorum Patrum (1276/7) do Papa João XXII (1249-1334) para os estudos da música na Idade Média, como também tratou do significado da encíclica Annus qui do Papa Bento XIV (1675-1858), considerada então pela primeira vez quanto a seu significado para os estudos referentes às missões jesuíticas do Paraguai no âmbito do programa musicológico brasileiro.

A atenção não tanto aos documentos, mas ao contexto e aos processos em que se inscreveram os pontífices, levou a que os diferentes pontificados passassem a receber maior atenção nos estudos em contextos globais, em especial naqueles referentes à América Latina e, neles, ao Brasil no âmbito do projeto então em andamento. Esse intento pôde contar com a cooperação de pesquisadores de assuntos eclesiásticos e levou à realização de estudos em Roma. Em 1975 realizou-se o primeiro ciclo de estudos do programa musicológico brasileiro no Vaticano..

Como marcos referenciais nos estudos do século XIX no Brasil passou-se a considerar desde então os diferentes pontificados que determinaram a história eclesiástica em contextos globais: o de Pio VII (1800-1823) à época da vinda da família real portuguesa, do Reino Unido e da proclamação da Independência, o de Leão XII (1823-1829) no Primeiro Império, o do curto pontificado de Pio VIII (1829-1830) à época da Abdicação, o de Gregório XVI (1831-1846), época da Regência, da Maioridade e do início do II Império, o longo período de Pio IX (1846-1878), marcado pelo Concílio Vaticano I, o marco referencial do anti-secularismo e anti-modernismo, e por fim o de Leão XIII (1878-1903) que marcou a última década do Império, a primeira da república, época precedente a Pio X (1903-1914) e a seu Motu Proprio.

Esse procedimento na sua decorrência temporal partiu da convicção de que seria impreciso considerar indiferenciadamente desenvolvimentos anteriores a partir de posteriores, de obras sacro-musicais da época de Gregório XVI a partir daquela de Pio IX ou da época de Leão XIII retroativamente a partir do Moto Proprio de Pio X de 1903.

Os estudos de processos culturais dos Oitocentos no Brasil não podem deixar de considerar desenvolvimentos eclesiásticos que tão gravemente marcaram o século que foi o da Restauração. O século XIX foi não só época de progressos técnicos, científicos, industriais, de meios de transportes, de expansões agrícolas, de intensificação do comércio entre nações, de exposições mundiais e de vida urbana cosmopolita em grandes centros, de problemas sociais do trabalho em fábricas, de imigrações, como também aquele da Restauração e do Historismo, marcado por movimentos retroativos em diferentes sentidos, voltados ao passado, à história mais remota, o que também teve a sua expressão na vida e na criação musical.

A preocupação de se estudar as implicações na produção musical para o culto e atos devocionais da religiosidade de compositores de acentuada piedade e obediência a instruções e diretrizes pontifícias marcou os estudos da música sacra no século XIX no Brasil e posteriormente na Europa. Essa concentração de interesses determinou uma atenção especial a São Paulo nos estudos de música sacra, uma Província do Império que vivenciou extraordinários desenvolvimentos agrícolas, econômicos, viários, urbanos e demográficos, mas que foi também um centro da movimentos retroativos, restauradores e reacionários. Essas tensões entre tendências secularizantes e aquelas restauradoras, anti-secularizantes, passou a ser considerada com referência aos vários pontificados, o que representou um procedimento pioneiro sob vários aspectos nos estudos histórico-musicais.

Tomou-se consciência já na década de 1960 que músicos e compositores católicos não deixam de ser influenciados pelos acentos e programas dos vários pontífices, devendo-se também considerar as mudanças que vivenciam com as passagens de pontificados. Como considerado no Brasil quando da execução, em 1974, da Missa de São Pedro de Alcântara dedicada a Dom Pedro II por Elias Álvares Lobo (1834-1901), o compositor vivenciou diferentes épocas da história da Igreja, de Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII, o que deve ser considerado na análise de sua obra. Consequentemente, seria inadequado considerar a sua obra a partir de acentos colocados após a sua morte pelo Motu Proprio de Pio X (1903).

Entre os pontificados considerados, dedicou-se uma particular atenção àquele de Leão XIII por várias razões. Esse papa, que entrou na história sobretudo pela sua Encíclica Rerum novarum, preocupou-se com questões sociais, com a situação de trabalhadores, vindo ao encontro de problemas resultantes de desenvolvimentos que diziam respeito de perto aqueles da época no Brasil, em especial em São Paulo, marcada pelo expansão agrícola, pela substituição do trabalho escravo por aquele dos imigrantes e pela industrialização. Em seus pronunciamentos e escritos, Leão XIII criticou justamente a situação de servidão, do tratamento de trabalhadores e operários, causa de tensões e conflitos sociais.

Uma outra, anterior encíclica de Leão XIII foi considerada com especial atenção: a ancíclica Vi è ben Noto. A razão desse interesse residiu no fato de ter-se descoberto na Biblioteca Apostólica Vaticana, um Salve Regina do compositor brasileiro Tristão Mariano da Costa, músico de Itú, dedicada a Leão XIII por motivo da celebração dos 50 anos do seu jubileu sacerdotal em 1887, ou seja, em anos que precederam no Brasil a Abolição e que foram marcados por desenvolvimentos que levariam à implantação do regime republicano.

A encíclica Vi é ben Noto refere-se a desenvolvimentos da vida pública que se evidenciavam e que eram vistos como perigosos por Leão XIII. Partindo da constatação de que então se vivenciava uma época marcada por riscos, o pontífice reafirmava a sua fé em Maria, a Virgem do Rosário, confiando no seu auxílio para a segurança e prosperidade da sociedade e para a tranquilidade e paz da Igreja. Lembrava que em momentos de atribulações, sempre se tinha recorrido a Maria. Leão XIII desejava que essa devoção fosse revivida e intensificada em todas as partes do mundo. Recomendava essa prática piedosa, devotando o mês de outubro ao Rosário.

Essa recomendação da revivificação da prática do rosário e a dedicação do mês de outubro ao rosário e à Nossa Senhora do Rosário não podiam deixar de ter consequências para a vida e a criação sacro-musical no Brasil. A devoção já era intensa há séculos, desde os Descobrimentos, tendo sido particularmente fomentada entre escravos africanos e seus descendentes, sendo as irmandades do Rosário importantes centros da prática sacro-musical em Portugal, na África e no Brasil. A dedicação do mês de outubro ao Rosário, determinando assim sentidos de todo um mês do calendário, significou uma ampliação e difusão dessa prática também em outros círculos sociais.

As igrejas das Irmandades do Rosário dos Homens Pretos em cidades do Brasil, em especial também em São Paulo, mereceram desde meados da década de 1960 especial atenção nos estudos de tradições culturais e de música. No Rio de Janeiro, a secular Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito chegou a desempenhar no passado o papel de Sé, perdendo essa função com a vinda da família real portuguesa, que a transferiu para a igreja de Nossa Senhora do Carmo. O seu significado histórico-musical reside no fato de nela ter atuado o Pe. José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) entre 1798 e 1808.

Essa composição, encontrada na Biblioteca Apostólica Vaticana durante o primeiro ciclo de estudos realizado em Roma em março de 1975 constituiu um importante marco nas reflexões do programa musicológico brasileiro. Embora tivesse havido no Brasil intensos contatos com descendentes de Tristão Mariano da Costa em Itú e embora o seu acervo tivesse sido plenamente fotografado e os documentos estudados atenção, não se tinha reconhecido as dimensões do significado dessa obra.

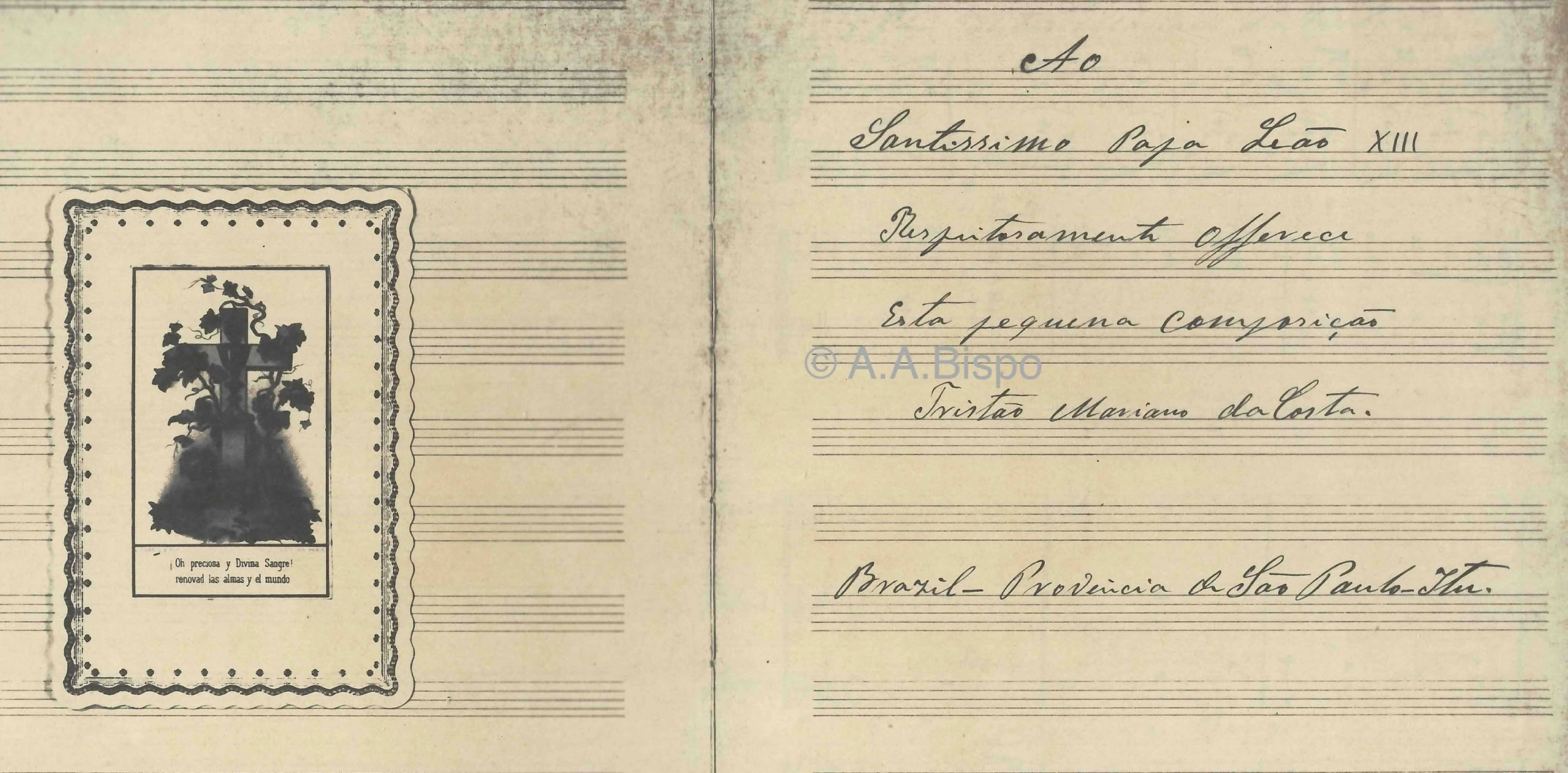

O compositor enviou a obra com palavras que revelam a sua profunda veneração por Leão XIII, trazendo significativamente a data de 29 de outubro de 1887, ou seja, o mês dedicado pelo Papa ao Rosário;

"Santíssimo Padre

Cada filho quer concorrer com aquilo que pode para a festa de um Pai. Aceitai ete pequeno presente do mais humilde e indigno de vossos filhos. Itú, 29 de outubro de 1887. Tristão Mariano da Costa."

Segue-se a dedicatória:

"Ao Santíssimo Papa Leão XIII / Respeitosamente offerece/Esta pequena composição/ Tristão Mariano da Costa /Brazil, Província de São Paulo, Itú"

A composição surpreende pela sua simplicidade quanto à linguagem musical e a meios expressivos. Trata-se de uma obra a três vozes com acompanhamento de órgão. A melodia é conduzida em terças e sextas paralelas, tanto na sua introdução como em outras partes da composição, conferindo à composição um cunho de canto devocional popular. A entoação do Salve Regina pelo baixo, em Maestoso, é seguida pelo Mater misericiordia cantado por dois tenores em terças paralelas, alternando com o baixo. O coro entra no et spes noster. O Eia spes noster é composto para solo de tenor, seguindo-se um Allegretto do coro no ora pro nobis. O Exaudi Domine é tratado como solo de tenor.

O compositor empresta particular atenção a indicações expressivas, a diferenças sutís quanto à dinâmica e ao tempo. Utiliza-se para isso também palavras em português, entre elas o termo abandonando.

Curiosamente, o compositor ornamenta a sua dedicatória com um estampa com a imagem de cruz envolta em folhas de videira com dizeres em castelhano: "Oh preciosa e Divina Sangre! Renovad las almas y el mundo!" É de se supor que tivesse obtido essa estampa como "santinho" de religiosas atuantes em Itú. Essa estampa revela que o compositor leu com atenção a encíclica de Leão XIII, uma vez que nela a devoção mariana a ser fomentada tem uma fundamentação cristocêntrica, a do sangue derramado pelo Redentor.

A consideração da encíclica Vi é ben Noto revela-se como sendo de extraordinário significado para estudos de processos dos últimos anos do II Império no Brasil. Ela surge como documento fundamental para estudos referentes à Princesa Isabel (1846 - 1921) e ao Conde d’Eu, Gaston d'Orleans (1842-1922) marcados que foram por uma intensa religiosidade, extremada piedade, veneração mariana e obediência à autoridade eclesiástica. Esse marianismo teve como uma de suas expressões a procura do auxílio de Maria no seu desejo de ter filhos em viagem a Minas Gerais, na construção da igreja em gratidão em Caxambú e na sua devoção a Nossa Senhora Aparecida. Esse beatismo não podia deixar que a Princesa, na sua terceira Regência, não se deixasse guiar pelo desejo do Papa Leão III expresso na encíclica Vi é ben Noto de 1887.

Como tratado em colóquios e cursos realizados na Europa e em instituições pontifícias em diferentes ocasiões, esse documento é de extraordinário significado em estudos referentes à Abolição da escravidão em 1888, da Lei Áurea de 13 de maio, o mês que, ao lado de outubro, então dedicado ao Rosário por Leão III, também é mês devotado a Maria.

Desenvolvimentos subsequentes

O Salve Regina de Tristão Mariano da Costa foi um ponto de partida não so para a consideração de suas obras nas suas inserções em contextos e processos culturais como também para estudos de Estética sob o aspecto cultural empírico. A composição oferecida a Leão XIII e outras de suas obras foram consideradas em colóquios dedicados a questões de Estética Trivial e, em particular, a problemas do Kitsch religioso, mas também e sobretudo sob o aspecto de movimentos sócio-culturais do mundo de trabalho.

A consideração do pontificado de Leão XIII favoreceu novas aproximações para análises e valorações da produção musical em círculos de trabalhadores, de compositores de meios sociais mais modestos, de vida musical e religiosa em bairros operários, de círculos católicos marcados por extremada religiosidade, obediência e conservadorismo. Tomou-se consciência que o movimento restaurativo católico, instaurado pelas autoridades eclesiásticas e fomentados por ordens religiosas, foi assimilado por círculos mais modestos da sociedade, tornando-se veículos de sua difusão e permanência.

No caso de Tristão Mariano da Costa, a atenção dirigiu-se sobretudo à tradição católica que marcou a cidade de Itú como um dos centros do ideário restauracionista, marcado através das décadas pelo Carmelitanismo. A produção sacro-musical de Tristão Mariano da Costa foi tratada em colóquios com musicólogos e doutorandos do Instituto de Musicologia da Universidade de Colonia, precedendo defesa de tese em 1979. Esses estudos motivaram e fundamentaram a realização do I Simpósio Internacional Música Sacra e Cultura Brasileira em São Paulo, em 1981, no âmbito do qual fundou-se a Sociedade Brasileira de Musicologia. Obras de compositores de Itu foram consideras e discutidas em sessão dedicada ao século XIX e sua problemática. A obra completa de Tristão Mariano da Costa foi considerada a partir das fontes levantadas no Brasil no I° Fórum de Música e Educação Musical Alemanha-Brasil em 1982, no âmbito do Instituto de Estudos Hinologicos e Etnomusicológicos de Maria Laach e em sessões no Istituto Pontificio di Musica Sacra em Roma.

Com a fundação do Instituto de Estudos da Cultura Musical do Mundo de Língua Portuguesa, as fontes brasileiras foram consideradas em contextos mais abrangentes de regiões e comunidades lusófonas. A música sacra em Portugal e em outros países à época do pontificado de Leão XIII, a intensificação da devoção do Rosário em fins do século XIX e a produção musical de compositores provenientes de círculos de trabalhadores foram aspectos de estudos, de aulas e de debates em cursos e seminários.

Este texto é extraido da publicação

Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.

416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)

Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.

ISBN 978-3-384-68111-9

O livro pode ser adquirido aqui